オンボーディングとは、新卒と中途とを問わず、「新入社員の定着・即戦力化を促す受け入れの仕組み」を指します。

近年では、働く人たちにとって転職という選択肢が当たり前となったため、多くの企業が離職防止を課題と捉え施策しています。

目次 [非表示]

若年層の特に重要な離職要因

なぜ若年層は離職を決意するのでしょうか?

なぜ若年層は離職を決意するのでしょうか?

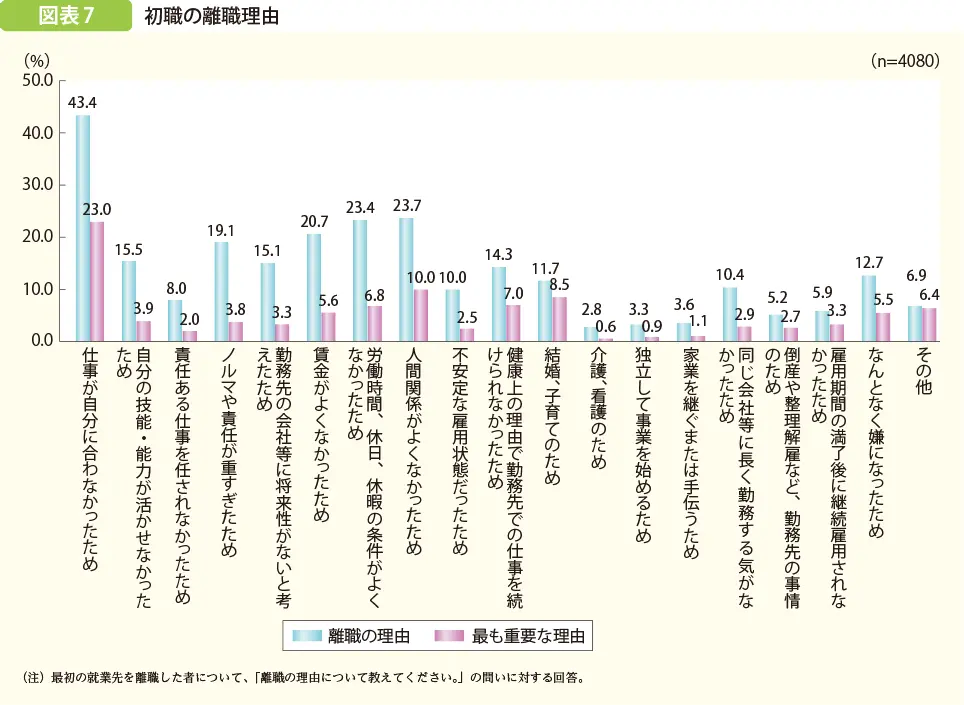

内閣府の調査では、初めての就職先を離職した理由(複数回答可)として、「仕事が自分に合わなかったため」が43.4%でトップ、次いで2位は「人間関係がよくなかったため」で23.7%、3位に「労働時間、休日、休暇の条件がよくなかったため」で23.4%となっています。

特に最も多い「仕事が自分に合わなかったため」の項目は、最も重要な理由としても23.0%と割合として圧倒的で、関連する「自分の技能・能力が活かせなかったため」や「責任ある仕事を任されなかったため」などの項目と合わせて見ても、「仕事と人のミスマッチ」は若手の離職と向き合う上で無視できない要因となっています。

これらは初めての就職先に絞っての調査ですが、2つ目、3つ目の職場であっても同様の離職要因が解消されなければ再度の離職を招くことが予想され、新卒に限らず若年転職者一般にとって重視すべきデータであると言えるでしょう。

(参考:内閣府 「特集 就労等に関する若者の意識」)

(参考:内閣府 「特集 就労等に関する若者の意識」)

仕事と人のミスマッチを防ぐ2つのアプローチ

今回はこの「仕事と人のミスマッチ」というテーマに絞って施策を検討してみます。

今回はこの「仕事と人のミスマッチ」というテーマに絞って施策を検討してみます。

では、仕事と人の間のミスマッチ、もしくは本人がミスマッチだと感じてしまう状況は、なぜ生まれてしまうのでしょうか?

「仕事と人のミスマッチ」を防ぐアプローチ方法は2つあります。

1.仕事と人のミスマッチを入口時点で防ぐ

2.離職につながる「ミスマッチ感」の払拭

アプローチ1.仕事と人のミスマッチを入口時点で防ぐ

若手が自らの希望と異なる職種、部署、に反した内容の仕事を与えられてしまう状況は、組織編制の事情によって必ず生まれてしまうものではありますが、できるだけ減らし、生まれてしまったミスマッチを離職につなげない施策が重要です。

採用広報やオペレーションの見直し

そもそも採用時に本人が想定していた業務や勤務条件と大きく異なっているという入口時点でのミスマッチは、解消も難しく大きな離職リスクとなるため避けるべきでしょう。

新卒採用については、日本の学生は就職よりも「就社」の意識が強いという見方をされてきましたが、若年層の自己実現や自己成長を重視する傾向は強まってきていると言われています。

特に募集数も多く職種を限定しない場合も多い新卒採用では、採用時点で希望部署に行けない可能性や行けなかった場合のキャリアについてもしっかりと言及をし、特に配属のボリュームが大きくなる部署とは連携を取り、その業務の魅力付けや業務を通じた成長などを整理し、採用段階で伝えておくことが求められます。

中途採用者については、前社での経験がある分、新卒学生よりもさらに具体的な業務や待遇への要望を持っているため、人事権者との面談のみで採用を決めるのではなく、現場見学や配属予定部署の先輩社員との面談など、ミスマッチを防ぐためのフローの見直しも有用でしょう。

アプローチ2.離職につながる「ミスマッチ感」の払拭

先ほどは「ミスマッチを現実になくす方法」を考えてみましたが、組織編制上、希望が通らない社員は出てくるのは当然のことですし、そもそも志望する職種に受からずに就職される方もいれば、希望通りの部署に配属されてもその他の要因で日々の仕事にやりがいを見出せなくなる、などミスマッチは社内のいろいろな場所で日々生まれてしまいます。

しかし、現在の仕事が希望に沿ったものでないことを理由に離職する方もいれば、同じ状況でも「希望通りではないが成長は感じられるし、数年をかけて実力をつけ希望を実現していこう」「希望とは異なるが頑張ってみると今の業務にも興味が湧いてきた」といった肯定的な気持ちで活躍する社員もいます。

最も重要なことは、若手社員に「ミスマッチ感」が生まれたときに、芽のうちに摘み取り、離職要因にならないようにすることなのです。

そのためには、「今の業務の表面的な内容だけではなく、その経験が自身にとってどんな意味を持つのか?」という問いに対して、本人が前向きな答えを出してくれることが不可欠です。

そこで重要になってくるのが、「仕事の意味付け」と「成長実感」という2つのキーワードです。

仕事の意味付けの習慣を作る

その仕事の持つ意味を多角的に考える機会を持つことはどの社員にとっても重要なことですが、特に仕事のミスマッチ感を抱いている方にとっては尚のこと大事になります。

どの業務も「その業務が好きか嫌いか」という視点以外にも、「その業務がプロジェクト全体にとってどんな価値を持つか」「その業務は社会にとってどう役に立つのか」「その業務をすることで部署の誰が助かっているのか」「その業務を通じてできる成長は何か」などたくさんの見方があります。

自分がやりたいかどうかだけでなく、こういった問いを自身で立てられる習慣を身に付けてもらえば、希望でない仕事であっても前向きに取り組めるようになり、離職につながるミスマッチ感の予防の意味合いがあります。

こういう姿勢を身に付けてもらうには、OJTの場で、仕事を依頼する先輩社員が日常的にいろんな角度からの意味付けを行っていくことが必要ですし、時には新入社員に問いを投げかけることも大切です。

OJT担当者向けの育成スキル研修の受講なども効果的で、また、こういったことを話せる場としての面談の機会を週単位で持つ企業も増えてきています。

成長実感を持たせる

従事している仕事内容に不満があったとしても、成長実感があれば、もう少し頑張ろうというモチベーションにつながることも少なくありません。

またさらには、少し先のキャリアを見つめた際の「成長予感」があれば、自社で働き続ける大きな動機にもなってきます。

新入社員の成長を加速させ、またそれを実感してもらうためには、振り返りの習慣を持ってもらうことが必要です。

そのために先輩社員ができることは、日常での振り返りを促す質問を立てたり、振り返りのための面談を行ったりすることです。

面談については先ほどもその有用性に触れましたが、この種の面談は事業目標の達成のための手段としての「管理する」面談とは明確に区別される、本人の成長やキャリア形成を目的とした「支援のための対話を持つ面談」であるということに注意する必要があります。

近ごろ話題にあがる「1on1ミーティング」の制度も、まさに部下の成長のための時間を上司が取るということに価値があるものです。

この場合も、上司の面談を通じた育成スキル(コーチングやフィードバック)を磨くための面談者研修などが有益でしょう。

日常のコミュニケーションの質を上げることが必要

ここまで、離職の主要な要因である「仕事と人のミスマッチ」への対策について見てみましたが、特に後半部分のミスマッチ感の芽を摘み取るためには、上司や先輩社員と行う日常のコミュニケーションの質を上げることが必要になってきます。

ここまで、離職の主要な要因である「仕事と人のミスマッチ」への対策について見てみましたが、特に後半部分のミスマッチ感の芽を摘み取るためには、上司や先輩社員と行う日常のコミュニケーションの質を上げることが必要になってきます。

そのためには周囲が支援するスキルを持つことが必要なのはもちろん、新入社員の日々の変化を踏まえて、必要な助言や問いを引き出せるだけのコミュニケーションの量も前提として必要です。

自身の業務も忙しい中でそこまでの配慮をするのは容易ではありませんが、近ごろではHRテックの分野で、部下の状態を定点観測するコミュニケーションツールなども登場しています。

施策の選択肢も増えていますが、転職が当たり前になった今だからこそ、様々な角度から職場のコミュニケーションの量と質を確保し、自社に合った離職防止の仕組みを構築することが求められています。

開催中の無料セミナー

人が辞めにくい組織をつくるには【青山学院大学 山本寛教授が解説!】

社員のエンゲージメントを向上させ、

定着させるためのマネジメントのポイントセミナー

開催日時:

2025年4月18日(金)11:00-12:00

離職対策のポイントを世代別に解説!

不必要な離職を防ぐ!30分でわかる、社員の定着ポイントセミナー

開催日時:

2025年4月17日(木)13:00-13:30

中途採用者の定着・戦力化支援のやり方は?

中途社員のオンボーディングのために必要なポイント解説セミナー

開催日時:

2025年4月11日(金)11:00-12:00

おすすめのお役立ち資料

離職防止の他、各分野のお役立ちコラムを公開中

離職防止の知恵袋の他、新卒採用の知恵袋、中途採用の知恵袋、社員研修の知恵袋を運営しています。ぜひ合わせてご覧ください。

|

|

|

|

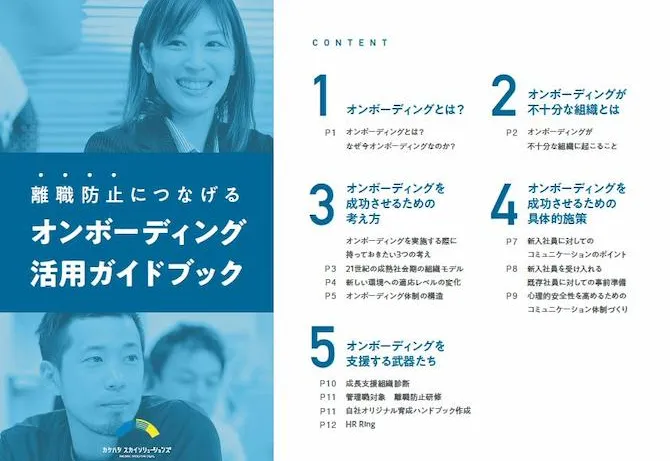

離職防止につなげるオンボーディング活用ガイドブック

離職防止につなげるオンボーディング活用ガイドブック

組織の力を最大化する育成のポイントガイドブック

組織の力を最大化する育成のポイントガイドブック

入社2~5年目若手社員意識調査まとめ

入社2~5年目若手社員意識調査まとめ