リーダー育成では、長期的な視点で学習と実践を繰り返しおこなうことが重要です。

「現場の負担が増える」「時間がかかる」「効果が見えにくい」といった課題もあるため、リーダー育成が難しいと考える担当者もいるかもしれません。

この記事では、リーダー育成の課題や成功させるためのポイントなどをご紹介します。

ぜひ参考にしてください。

目次 [非表示]

リーダーとは

リーダーとは、目標達成のために組織やチームを統率し、メンバー一人ひとりの力を引き出す人材を指します。

リーダーとは、目標達成のために組織やチームを統率し、メンバー一人ひとりの力を引き出す人材を指します。

メンバーのモチベーションを高め、パフォーマンスを最大化できるかどうかは、リーダーの能力次第と言っても過言ではありません。

周囲に対して大きな影響力を与え、組織の力を引き出せる優秀なリーダーが求められています。

リーダーの役割

リーダーの役割には、主に以下のようなものがあります。

- 目標設定

- 戦略的計画の策定

- 業務の調整や問題解決

- メンバーのモチベーション管理

- メンバーの育成

- 模範を示す

- 働きやすい環境の整備 など

上記はあくまで代表的な役割の一例です。

リーダーは、目標を達成するべく、チームのメンバー一人ひとりの能力を把握した上で業務を割り振り、メンバーを先導するのが大きな役割となります。

メンバーのモチベーション向上を図るとともに、指導・育成するのも役割の1つです。

さらに、リーダー自身がメンバーの「目指すべき姿」となるよう模範を示す必要もあります。

リーダーとマネージャーの違いとは

リーダーと類似した役職の1つにマネージャーがあります。

マネージャーは、組織のパフォーマンス最大化のために、「ヒト・モノ・カネ・情報」といった経営資源を効率的に管理・運用する役割を担います。

リーダーは、メンバーが常にベストな状態で業務を遂行できるよう動機づけをおこなうのが役割です。

マネジメントの対象となるのは「組織」なのに対し、リーダーシップは目標達成に向けて組織のメンバーを導くことから「人材」を対象とする点が大きな違いです。

役割や視点、コミュニケーション方法について表にまとめました。

| 従来(狭義)のマネジメント | リーダーシップ | |

| 役割 | 上位組織の方針に沿って、計画や予算を立てる管理者 | 進むべき未来(ビジョン)を示す先導者 |

| 対象 | 組織 | 人材 |

| 視点 | ・長期的視点と短期的視点 ・現実的、論理的 ・リスクを抑える |

・中長期 ・変革的、情緒的 ・リスクを取る |

| コミュニケーション | ・指示、命令 ・コントロールする ・議論を通して決定する ・上司→部下の一方通行型 |

・協働、創発 ・動機づけて巻き込む ・対話を通じて思いを引き出す |

このように、本来果たすべき責任や役割は異なっていますが、変化が激しく予測困難なVUCA時代の現代では、マネージャーにもリーダーシップの発揮が求められています。

リーダーを育成する際の5つの課題

多くの企業で重要視されているリーダー育成ですが、その育成において課題が多くあります。

多くの企業で重要視されているリーダー育成ですが、その育成において課題が多くあります。

ここでは、リーダーを育成する際の課題を5つご紹介します。

- リーダー育成の難易度が高い

- 教育体制が整っていない

- 効果が分かりにくい

- 現場への負担が増える

- リーダー志向を持つ人材の減少

(1)リーダー育成の難易度が高い

まず始めに、リーダーの育成そのものの難易度が高い点が、大きな課題としてあります。

リーダーとなる人は、メンバーのコンディションや業務の進捗状況など、さまざまな要素を把握した上で柔軟かつ適切な対応が求められます。

意見を主張する人が少ない、方向性が定まらないなどの場面では、リーダーは率先してやるべき行動をメンバーに示さなければなりません。

一方、メンバーから意見が豊富に集まるような場面では、一歩下がってメンバーに任せる勇気も必要です。

また、リーダーとなる人材の性格やスキル、資質などによってリーダーシップの性質が異なります。

そのため、育成方法のマニュアル化が難しく、育成対象者一人ひとりに合わせた教育方法が求められます。

このように、人材によって教育方法を柔軟に変えなければならない点が、リーダー育成の難易度を上げている要因と言えます。

(2)教育体制が整っていない

リーダー育成における課題として、教育に専念できる環境や教育ノウハウなどの体制が整っていない点が挙げられます。

小さな企業ほど、リソース不足や資金不足などから教育体制の整備は難しいケースが多いです。

しかし、体制構築が不十分なままリーダー育成を実施したとしても、前述した通り難易度の高いリーダー育成においてノウハウを持たない状態では効果は見込めません。

また、無駄なリソースとコストがかかり、結果としてリーダー育成が上手くいかないだけでなく、事業にまで悪影響を及ぼしかねません。

さらに、リーダー育成は効果が出るまでに時間がかかるため、短期的には利益につながりにくい特徴があります。

そのためリーダー育成では、その重要性を理解した上で、長期的視点で取り組む姿勢が不可欠です。

リーダー候補となる人材がチャレンジできる環境を整えなければ、効果的なリーダー育成は期待できません。

(3)効果が分かりにくい

リーダー育成による効果が見えにくいことも、課題点として挙げられます。

効果検証しても、可視化できる項目は多くないため、実感できるまでには時間がかかるのが特徴です。

そのため、前述したようにリーダー育成には、長期的な視点が求められます。

また、リーダー育成を実施したとしても、実践できる機会提供ができずに効果が得られないケースも少なくありません。

せっかく学んだ知識やスキルを実践できなければ、成長は望めないでしょう。

育成対象者も研修を受けたにもかかわらず、活かす機会がなく成長実感が得られなければ、「リーダー育成は無意味だった」と不満が生じる原因にもなってしまいます。

リーダーの育成は、研修を実施したからといって成功するものではありません。

研修で身に付けた知識やノウハウを実践し、定期的にフィードバックを受けられる継続的な取り組みが必要となります。

(4)現場への負担が増える

リーダー候補となる人材は、企業の戦力として日々売上に貢献している場合が多く、業務と研修との兼ね合いが課題としてあります。

リーダー育成にかかる教育時間の分だけ現場から離れるため、現場の負担が増えてしまいます。

戦力が業務から外れることによる売上減少を恐れるあまり、リーダー育成を後回しにしてしまう企業も少なくありません。

優秀なリーダーを育成するためには、身に付ける知識やスキルが多岐にわたるため、時間がかかるのはやむを得ないことです。

人材育成は、企業の成長には欠かせない投資です。

目先の利益確保と、企業の発展を担う人材育成のどちらが重要なのかを経営層がしっかりと理解した上で、全社に周知させて取り組む必要があります。

(5)リーダー志向を持つ人材の減少

リーダー志向を持つ人材が減少していることも、リーダー育成に取り組む上で大きな課題となっています。

終身雇用制度の実質的な崩壊により、転職が当たり前の時代になった現代社会において、企業への帰属意識の醸成が難しい状況にあります。

帰属意識が低いと、自社への貢献よりも自己都合を優先する傾向にあることから、リーダー志向を持たないケースが少なくありません。

また、責任と報酬が見合わない場合も、リーダー志向の人材が減少する要因となるため注意が必要です。

優秀なリーダーを育成するためには、リーダーになるメリットを提示しましょう。

企業の発展には、従業員がリーダーシップを発揮したいと思えるような環境整備が求められます。

従業員がリーダーになりたくない3つの理由

企業がリーダーを育成したくても、「リーダーになりたくない」従業員が多い可能性があります。

企業がリーダーを育成したくても、「リーダーになりたくない」従業員が多い可能性があります。

なぜリーダーになりたくないのか、考えられる主な理由を3つご紹介します。

- 負担が増えるため

- メリットがないため

- プライベートを優先したい

(1)負担が増えるため

リーダーになりたくない理由の1つに、リーダーという役割を負担に感じるケースが考えられます。

前述したように、リーダーの役割は多岐にわたります。

チームの手本となりメンバーを導く必要があるため、どうしても業務や言動に以前より責任が生じてしまいます。

それを、「やりがい」ではなく「負担」に捉える人が一定数いるのが現状です。

また、若手従業員の中には、「昇進したくない」人も多くいます。

失敗や環境の変化に対する恐怖、責任が増加する心理的負担などから、リーダーを拒否するケースがあります。

(2)メリットがないため

リーダーになることに対してメリットを感じられない場合も、従業員がリーダーを忌避してしまう要因となります。

よくあるのが、リーダーになっても増えるのは業務量や責任だけで報酬が増えないケースです。

それでは従業員の不満が募るばかりで、モチベーションを高められません。

リーダーになりたい人を増やすためには、企業の評価制度を整えてリーダーになるメリットを提示することが重要です。

また、評価制度のみならず、従業員が新たな業務にやりがいを感じ、学び続けられる環境整備も不可欠と言えます。

(3)プライベートを優先したい

働き方の多様化が進んだことにより、以前よりも仕事よりプライベートを優先したいと考える時代の傾向にあります。

リーダーになると、以前よりも業務量が増えることが予想されます。

それにより拘束時間が増え、結果としてプライベートに支障が出ることを懸念する従業員も少なくありません。

リーダーになったことでプライベートに悪影響が及んでしまっては、従業員のモチベーションは著しく低下してしまいます。

従業員が「リーダーになりたい」と思えるような環境作りが重要です。

リーダー育成に取り入れるべきカリキュラム

ここでは、リーダー育成を実施する中で取り入れるべきカリキュラムについてご紹介します。

ここでは、リーダー育成を実施する中で取り入れるべきカリキュラムについてご紹介します。

自己理解を深める

リーダー育成においては、育成対象の人材に自己理解を深めてもらうことが不可欠です。

優れたリーダーは、自分が「周囲からどう見られているか」「組織における役割はなにか」など客観的分析が可能です。

それにより、自分に「何が足りないのか」を理解した上で行動に移せるため、スムーズな対人関係や高いパフォーマンスが期待できます。

このカリキュラムでとくに重要なのは、ネガティブな状況に陥った時に、自分がどのような行動をするのかを客観的に理解してもらうことです。

人間は、余裕がない時ほど本性が出ます。

自分の考え方や価値観、コミュニケーションの癖などを客観的に理解することで、どのような状況下でも自身の行動を変えるなど、コントロールが可能となります。

リーダー育成に自己理解を取り入れる際は、フレームワークや客観的に評価できるツールの活用が効果的です。

リーダーとしての行動原則への理解

リーダーには、リーダーとして取るべき行動原則についての理解が求められます。

メンバーの特性やコンディション、業務の状況などその場に合わせた「リーダーとして適切な行動」を取るためには、行動原則について学びを深めるのが効果的。

行動原則を基準にすることで、経験のないイレギュラーな場面でも、より効果的な行動につなげられます。

メンバーとの信頼関係構築のためにも、リーダーシップ性の軸がブレない行動が不可欠です。

リーダーを育成する効果的な方法

ここでは、効果的にリーダー育成をおこなう方法について詳しくご紹介します。

ここでは、効果的にリーダー育成をおこなう方法について詳しくご紹介します。

リーダーシップ研修を実施する

リーダー育成をおこなう上で、効果的な方法の1つがリーダーシップ研修の実施です。

コミュニケーションの取り方からリーダーとして人を動かす話術、課題解決のための発想力など、さまざまな要素の研修をおこないましょう。

リーダーシップ性について、在り方やその重要性を学ぶことで、リーダー候補者の不安を払拭し理解を深められます。

『EQ心の知能指数』の著者であるダニエル・ゴールマンによると、リーダーシップは6つのタイプに分類されています。

- ビジョン型

- 関係重視型

- コーチ型

- 民主型

- 強制型

- ペースセッター型

このように、リーダーシップの取り方1つ取ってもさまざまあるため、研修を通して自身に合ったタイプを見極めることが大切です。

自己分析をおこなうことで、自身に足りないスキルも自ずと見えてきます。

実践機会を設ける

効果的なリーダー育成をおこなうためには、研修に加えて、学んだ知識をアウトプットできる実践の場を設けましょう。

知識を学んでも、それを実践・改善できる仕組みがなければ、せっかくの研修も形骸化してしまいます。

PDCAサイクルを回すことで、体系的にスキルを習得できるだけでなく改善もできます。

実践の場は、日々の業務の延長線上でリーダーシップを発揮できる機会が好ましいです。

新規プロジェクトや大きな事業にアサインする必要はありません。

実践・改善を繰り返し、知識が活かせているかどうか1on1ミーティングなどで確認しましょう。

その際は、丁寧なフィードバックを心がけることも重要です。

対象者は、自分に足りていないスキルや改善点を理解でき、次の実践に活かせます。

もし、育成対象者が実践の場で失敗してしまったとしても、非難してはいけません。

失敗から得る学びは、より大きな成長につなげるチャンスでもあります。

「何が悪かったのか」「次回からどのようにすればいいのか」を一緒に振り返り、別の実践の場を設けましょう。

失敗を恐れずにチャレンジできる環境を与えることで、リーダー候補者のモチベーションを高められます。

リーダーの育成を成功させるポイント

リーダー育成を成功させるためには、企業全体でのサポートが不可欠です。

リーダー育成を成功させるためには、企業全体でのサポートが不可欠です。

ここでは、押さえるべきポイントをいくつかご紹介します。

- 企業全体で取り組む

- 長期的かつ実践的な育成計画を立てる

- 幅広い経験を積ませる

- キャリア自律を促す

- 方向性が合っているか定期的に見直す

- 一人ひとりに合わせた研修プログラムを組む

- リーダーだけに負担をかけない

(1)企業全体で取り組む

企業全体で取り組むことが、リーダー育成を成功させるポイントです。

前述した通り、リーダー育成は時間がかかる上に難易度が高く、リーダー候補者だけでなく現場のメンバーにも負担がかかってしまうことから、周囲の理解が得られないケースも少なくありません。

そのため、企業はリーダー育成の重要性や目的、メリットを全社に周知させて協力を仰ぐ必要があります。

加えて、役職者が常に学び続ける姿を部下に示すことも効果的です。

自らがロールモデルとなることで温度感が伝わり、対象者のみならず周囲のメンバーからの理解やフォローも得やすくなります。

このように、企業全体でリーダーシップの考えを醸成するための土台作りが不可欠と言えます。

また、リーダー育成を成功させるためには、研修体制や評価制度の見直しもおこないましょう。

体制や制度が整わないままリーダーシップ研修を実施してしまうと、リーダー育成が形骸化する恐れがあります。

(2)長期的かつ実践的な育成計画を立てる

リーダーの育成には時間がかかるため、長期的かつ実践的な育成計画を立てる必要があります。

リーダーシップ性は一朝一夕に身に付くものではありません。

短期間で集中的に知識を詰め込んだとしても、本質的な学びにはつながりにくいため無意味なものになってしまうリスクが高まります。

前述したように、効果的にリーダーを育成するには、学習と実践を繰り返す長期的な育成計画が必要です。

リーダー育成を成功させている企業には、従業員の成長を信じている特徴があります。

教育制度が形骸化しないためにも、目先の利益にとらわれることなく中長期的視点で育成計画を立てることが肝要です。

また、育成計画の方針が決定したら、従業員の能力を可視化しましょう。

従業員の得手不得手を把握することにより、一人ひとりの課題に即した育成プログラムの実施や新たな育成候補者の発掘に役立ちます。

(3)幅広い経験を積ませる

リーダー育成を成功に導くには、対象者にさまざまな業務や役割を経験させることも有効です。

リーダーシップ性は座学だけで身に付くものではありません。

対象者が業務でリーダーシップを発揮できる「土壌作り」も求められます。

土壌作りには、リーダー育成の対象者が幅広い経験を積めるよう「ジョブローテーション」や「ストレッチアサインメント」などの取り組みを積極的におこないましょう。

その際には、リーダー育成の導入担当者が業務や役割を選定しましょう。

対象者自身に選ばせてしまうと、どうしても自分の得意なものだけを選びがちになり、可能性が狭まってしまいます。

多様な経験を積むためにも、育成担当者の客観的視点で選びましょう。

(4)キャリア自律を促す

従業員のキャリア自律を促すことも、リーダー育成に効果的なアプローチ方法の1つです。

今や、すべての従業員にリーダーシップが求められています。

リーダーシップを発揮するためには、従業員一人ひとりが自身のキャリアと向き合う姿勢が不可欠です。

その過程で自発性や主体性が身に付き、結果としてリーダーシップを発揮できる人材の育成につながります。

従業員が自身の成長をイメージでき、目指すキャリアを描けるよう、企業は従業員一人ひとりのキャリア自律を積極的に支援するのが肝要です。

(5)方向性が合っているか定期的に見直す

育成を進める中で方向性が正しいかどうか、定期的に見直すことも必要です。

長期的な計画を立てるのがリーダー育成を成功させるポイントだと先述しましたが、実際に研修をおこなってみると育成計画通りに進まないケースもあるでしょう。

また、見直しの際には育成対象者にもヒアリングをおこない、不安ややりにくさを払拭するのも大切です。

一度決めたからと突き進むのではなく、都度相談しながら方向性を定めることでより効果的なリーダー育成につながります。

(6)一人ひとりに合わせた研修プログラムを組む

リーダー育成を成功させるためには、育成対象者一人ひとりに合わせた研修をおこなう必要があります。

リーダーシップ研修は、対象者の年齢や役職など、属性によってプログラムをカスタマイズすることで効果を高められます。

経験の浅い若手層に対しては、小さな成功体験を積み重ねて学びにつなげるのが有効です。

何か1つでも裁量や権限を与えて意思決定できる場を提供することで、リーダー志向の向上につながります。

また、成功体験を経験したらフィードバックも忘れずにおこないましょう。

自分だけでは気付けなかった新たな気付きを得ることで視野が広がり、リーダーシップの醸成につながります。

一方、若手層とは経験も求められるスキルも異なる管理職へのリーダー育成では、アプローチ方法を変える必要があります。

管理職は、より経営層に近い観点から組織を牽引していくことが求められています。

自らがプレイヤーとなり頑張るのではなく、部下に仕事を任せる、他者に助言を求めるといった行動変化を起こさせる研修が効果的です。

企業の方向性や事業戦略などを考えた上で、自社に合った研修プログラムを組みましょう。

(7)リーダーだけに負担をかけない

チームの成果が求められるリーダーは、精神的負担も増える傾向にあります。

「結果を出さなければならない」「メンバーをサポートしなければならない」と1人で不安や悩みを抱えたままでは、リーダーシップの発揮は難しくなります。

また、最悪の場合はストレスによりメンタルの不調を招く恐れもあります。

そうならないためにも、リーダー1人に負担がかからないよう企業側のサポートが不可欠です。

リーダーにコーチングなどのコミュニケーション技術を高める取り組みを導入するのも有効です。

自身の置かれている状況を客観的に俯瞰し、振り返る機会を確保してリーダーのメンタルケアをおこないましょう。

リーダーの負担を軽減するためには、チームメンバー全員のフォロワーシップの醸成も欠かせません。

変化の激しいVUCA時代を、リーダー1人の意思決定だけで生き残るのは至難の業と言えます。

その中で、チームの成果を最大化させるためには、時に提言しながらリーダーを主体的にサポートするフォロワーシップが重要視されています。

リーダー育成ならカケハシ スカイソリューションズ

採用・育成・定着を支援するさまざまなソリューションをワンストップで提供するカケハシ スカイソリューションズでは、リーダー育成における各種研修プログラムをご用意しております。

採用・育成・定着を支援するさまざまなソリューションをワンストップで提供するカケハシ スカイソリューションズでは、リーダー育成における各種研修プログラムをご用意しております。

当社は、アクティブラーニングにこだわったプログラムを設計。

体感を通して自身の課題や現状を浮き彫りにし、「深い納得」と「行動変容」の実現を目指しています。

定型のパッケージ研修だけではなく個社ごとにオリジナル研修も実施しています。

まずは、お問い合わせください。

まとめ

効果的なリーダー育成をおこなうためには、学習と実践をセットで実施するのが重要なポイントです。

効果的なリーダー育成をおこなうためには、学習と実践をセットで実施するのが重要なポイントです。

企業側には、候補者が日々の業務の中でPDCAサイクルを回して学べる土壌作りが求められます。

この記事でお伝えした、リーダー育成における課題や効果的な方法を参考に、優れたリーダーの育成に取り組みましょう。

おすすめの若手社員対象研修

開催中の無料セミナー

後輩育成を任せた社員、疲弊していませんか?

OJTトレーナーの育て方セミナー

※OJTトレーナーのテコ入れ箇所診断シート付き

開催日時:

2025年4月14日(月)11:00-12:00

貴社はどんなeラーニングが向いている?

30分でわかる!失敗しないeラーニングの選び方セミナー

開催日時:

2025年4月24日(木)13:00-13:30

社員研修にお悩みの方必見!

研修の質を上げ期待通りの成果を出すための相談会

開催日時:ご希望の日時で承ります

※ご予約後、担当より日程調整のご連絡を差し上げます

おすすめのお役立ち資料

すべて無料でダウンロードできます。

フォームに必要事項入力後、回答完了画面にてダウンロード可能です。

気になる資料があれば、ぜひご一読ください!

青山学院大学経営学部 山本 寛教授ご寄稿

若手社員の定着率向上施策のポイント

キャリア研究第一人者、青山学院大学経営学部 山本 寛教授にご寄稿いただき、年代・キャリア別の特徴と定着率向上に向けた方針や施策のポイントをまとめました。

社員研修の他、各分野のお役立ちコラムを公開中

社員研修の知恵袋の他、新卒採用の知恵袋、中途採用の知恵袋、離職防止の知恵袋を運営しています。ぜひ合わせてご覧ください。

|

|

|

|

組織の力を最大化する育成のポイントガイドブック

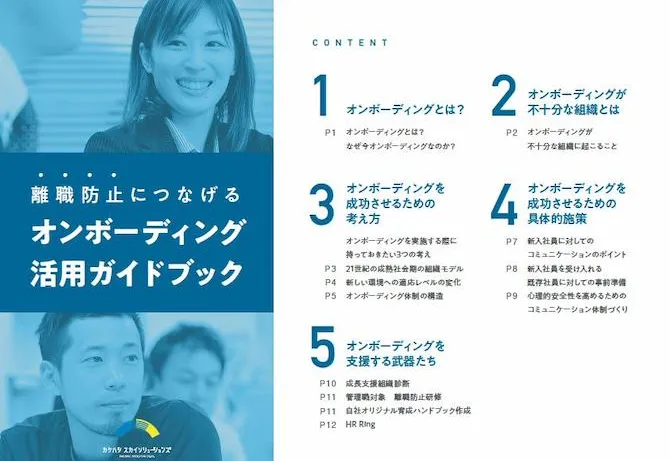

組織の力を最大化する育成のポイントガイドブック  離職防止につなげるオンボーディング活用ガイドブック

離職防止につなげるオンボーディング活用ガイドブック

2024年新入社員意識調査まとめ

2024年新入社員意識調査まとめ