企業の人材育成を目的として実施される社員研修には、様々な種類があります。社員の立場や階層に合わせた研修を実施することで、スキルや知識の向上が期待できます。

この記事では、社員研修の概要や実施する目的、実施形式と階層別の研修内容について紹介します。

目次 [非表示]

社員研修とは?

社員研修とは、社員に向けて実施される研修のことを指します。

社員研修とは、社員に向けて実施される研修のことを指します。

一般的には、職場で必要な業務やスキルを習得させることを目的としており、社員の能力を向上させることで企業の業績アップが期待できます。

社員研修には、新入社員に対しておこなう基本的なものから、職種や部署、階層に応じて実施するなど様々な種類があるのも特徴です。

社員の立場や置かれている状況に合わせて研修を実施することで、さらなるパフォーマンスの向上も図れます。

社員研修の目的や意義とは?

企業が社員研修をおこなう一番の目的は、人材育成です。

企業が社員研修をおこなう一番の目的は、人材育成です。

社員一人ひとりの成長は、そのまま企業の成長につながります。企業の業績を向上させ目標を成し遂げるためには、社員の貢献が欠かせません。

社員研修をおこない、社員のスキルを向上させ業務改善に役立てることで、自社の業績アップを目指せるのです。

さらに、各社員に合った研修を実施して、実践的なスキルや知識を習得してもらうことは、業務改善や業績向上にもつながります。

研修は企業の理念やビジョンの浸透にもつながるため、技術面の向上だけでなく社員のエンゲージメントの向上も図れます。エンゲージメントが高まれば、企業に対する信頼度も上がるため離職防止にも効果的です。

また、研修を受ける社員側にとっても社員研修は有意義と言えます。社員は自身のスキルアップにより可能性を広げられるため、キャリアアップの実現につながるからです。

そのためにも、企業には社員が受動的ではなく能動的・主体的に参加できる研修の実施が求められます。

【形式別】社員研修の種類と特徴

社員研修は、その開催形式により大きく3つに分けられます。それぞれの概要や特徴についてご紹介します。

社員研修は、その開催形式により大きく3つに分けられます。それぞれの概要や特徴についてご紹介します。

- OJT研修(職場内研修)

- OFF-JT研修(職場外研修)

- オンライン研修

OJT研修(職場内研修)

OJTとは「On The Job Training」の略で、新入社員やその業務を初めておこなう社員向けに職場内で実施する社員研修です。

多くの企業で取り入れられている研修の一つであり、日常の業務をおこないながらノウハウを指導します。

実践的なスキルを身につけられるのが特徴で、この研修における指導者は、現場の責任者や業務を正しく遂行できる中堅以上の社員が担当することが一般的です。

OJT研修をおこなう際は、指導者が実際に業務をおこなっている過程を見せてから研修を受ける社員に実践させましょう。

改善点を洗い出し、都度フィードバックで伝えながら何度も繰り返しブラッシュアップしていきます。

コミュニケーションを取りながらおこなえるOJT研修は、業務を効率よく効果的に教えられるため、企業からの関心が高い研修の一つです。

OFF-JT研修(職場外研修)

職場や業務から一時的に離れ、職場外で研修やセミナーなどを受ける社員研修を、OFF-JT研修(Off The Job Training研修)といいます。

日常の業務をおこないながら学ぶOJT研修とは違い、特別に時間を取って体系的なカリキュラムにより仕事に必要な知識やスキルが習得できるのが特徴です。

社内で実施できる会場がなければ、外部の研修会場を利用します。研修の形式は、外部の講師を招いて実施するセミナーや外部スクールなどの座学が一般的です。

特にプロの講師を招いたOFF-JT研修では、レベルの高い知識やスキルの習得につながりやすく、取り入れる企業も増えています。

オンライン研修

前述したOJT研修とOFF-JT研修のほかに、オンライン研修があります。

オンライン研修は、ZoomやGoogle MeetなどのWeb会議ツールを用いてパソコンの画面上から研修を受講してもらいます。

パソコンやインターネット環境は必要ですが、受講者は国内外問わずどこからでも参加できるのが大きな特徴です。

近年、インターネット技術の進歩やコロナ禍の影響も相まって、在宅ワークを導入する企業が増えました。そのため、場所を問わず教育を受けられる研修手法に対してのニーズが高まっています。

Web会議ツールを活用すれば、受講者をグループごとに分けることもできます。グループワークやディスカッションもでき、講師と受講者はもちろん、受講者同士でコミュニケーションを取ることも可能です。

またチャット機能を使えば、質問や意見をチャットで集めてリアルタイムで講師からのフィードバックがもらえるなど、ただ聞くだけではないインタラクティブな研修も実践できます。

オンライン研修を実施する際には、ツールを上手く活用してより効果的な研修となるような工夫も必要です。

対象者別の社員研修とプログラム例

社員研修は、対象となる社員の階層(役職)に合わせた研修内容を実施する場合が多く見られます。

社員研修は、対象となる社員の階層(役職)に合わせた研修内容を実施する場合が多く見られます。

ここでは、対象者ごとの社員研修とプログラム例をご紹介します。

- 新人・若手社員向けの研修

- 中堅社員向けの研修

- 管理職向けの研修

- 経営層向けの研修

新人・若手社員向けの研修

学生を卒業して間もない新人社員に向けた研修は、ビジネスの基礎知識やスキル、社会人としての自覚を身につけることを目的として実施されます。

ビジネスマナーやビジネスマインドなどを習得した後に、実際の業務についての研修を実施するというステップが一般的です。

また、業務に慣れ、経験を積んできている入社1~3年目程度の若手社員へは、与えられた業務を自身で完遂でき、現場の即戦力として活躍するための能力を身につける研修を実施します。

新入社員研修でお悩みの方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

ビジネスマナー研修

ビジネスマナー研修は、新入社員が社会人として適切な言動を身につけるための研修です。

自社の代表としてふさわしい振る舞いを習得し、社内外の円滑なコミュニケーションを促進することが目的です。

例えば、以下のようなプログラムが考えられます。

| マインドセット | 学生から社会人へ意識を転換して、ビジネスマナーの重要性を理解する |

| 基本的なマナー | 第一印象の重要性を意識して基本的なマナーを習得する (例:挨拶、身だしなみ、言葉遣い、電話応対、名刺交換など) |

| オンラインマナー | テレワークやWEB会議などオンライン特有のマナーを学ぶ |

| 文書・メールのマナー | ビジネス文書・ビジネスメールのマナーを習得する。基本から作成方法、情報管理まで網羅的に学ぶ |

コンプライアンス研修

社員が企業の一員として法令や社内規則を順守し、適切な行動を取るために実施するのが、コンプライアンス研修です。

単なる法令順守にとどまらず、企業倫理や社会的責任の観点からも、適切な判断ができるようにすることが目的です。

違反行為を防ぎ、自社の信頼性を維持・向上させるために重要な研修となります。

具体的には、以下のようなプログラムです。

| 基礎知識 | コンプライアンスの概要(関連する法令、企業倫理、社内規則など)と、順守する意義を学ぶ |

| 近年の違反事例 | 不祥事の報道など、実際の違反例を学ぶ。 自社の常識と社会の常識のギャップを知り、違反が自社の存続に影響するという危機感を持つ |

| 必要な対策 | 情報の取り扱い、行動規範、社内体制など気をつけるべきことを学ぶ |

中堅社員向けの研修

中堅社員は一般的に入社3~4年目以降の社員のことを指し、社内では対象者が最も多い層にあたります。

1人で業務を遂行できる能力を持っているため、次なるステップとして、後輩の育成やチームのリーダーとしてのマネジメント能力などが求められます。

そのため、中堅社員への研修では、指導能力やリーダーとして必要な素養を培う内容のものを実施します。

中堅社員向け研修でお悩みの方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

OJT研修

新人教育をおこなう立場となることが多いため、教育担当としてのOJT(On-the-Job Training)研修を実施します。

部下や後輩の育成に必要な基本的なスキルを習得し、実践的な指導方法を学ぶことが目的です。

複数名に対して研修をおこなうことで、担当者による指導力の差を軽減する効果も期待できます。

| OJT指導者としての役割理解 | OJTと指導役の重要性を理解し、新人のモデルとなるよう意識する |

| 指導計画の立案 | 新人の現状を把握し、モチベーションを保ちながら育成するポイントを検討する |

| フィードバックの技術 | 改善点のポジティブな伝え方、建設的な指摘方法など、新人の成長を促すためのフィードバック技術を身につける |

ハラスメント研修

ハラスメント研修は、職場内の健全なコミュニケーションを促進し、働きやすい環境を整えることを目的に実施されます。

企業全体で意識すべきものですが、中堅社員は、後輩指導やチーム運営に関わる機会が増えるため、ハラスメントを未然に防止する対策を学びます。

研修では、具体的な事例を学び、指導や業務上のコミュニケーションで注意すべきポイントを習得します。

| 基礎知識 | ハラスメントの種類や実例、上司として自身の現状を知る |

| コミュニケーションマナー | 日常のコミュニケーション、ハラスメントにならない指導方法や褒め方、NGワードなどを学ぶ |

| リスク管理 | ハラスメントだと指摘された場合の対応を学ぶ |

管理職向けの研修

管理職とは、一般的に本部長や部長、次長、課長などの役職に就く社員のことを指します。

プロジェクトを達成するためにメンバーを統括し、成果を上げる責務を担う管理職では、組織や業務のマネジメントのみならず人材育成スキルが必須です。

そのため、管理職には主に社員の管理や指導、マネジメントスキルの向上を目的とした研修を実施します。

管理職研修でお悩みの方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

コーチング

部下の指導・育成を担う立場のため、適切なコミュニケーションを通じて成長を促すスキルが求められます。

そのため、単に教えるのではなく、相手の自主性を引き出して主体的な行動を促すために、コーチングの手法を学びます。

適切なコーチングをおこなうことで、部下の成長を支援し、チームや組織全体のパフォーマンスを向上します。

| 基礎理解 | コーチングの目的やティーチングとの違い、中堅社員に求められる役割を学ぶ |

| 傾聴・質問・承認のスキル | 相手の話を引き出す聴き方、思考を促す質問の方法、適切な承認を学ぶ |

| ロールプレイング | 受講者同士でロールプレイをおこない、課題と解決方法を検討する |

マネジメント研修

中堅社員に実施する研修の1つが、マネジメント研修です。

新人の指導、チームの運営、管理職との橋渡しなど、単なる業務管理にとどまらず、目標に向かって組織を管理する能力を養います。

例えば次のようなプログラムです。

| 中堅社員の役割と責任 | 中堅社員の役割、求められる能力を正しく把握する |

| リーダーシップ | マネージャーの役割と責任、リーダーシップの発揮方法、チームビルディングとモチベーション管理などを学ぶ |

| 業務管理と問題解決スキル | PDCAサイクルの活用、業務効率化の手法、リスクマネジメントなどを学ぶ |

| コミュニケーションと部下育成 | 後輩と管理職の橋渡しとして、指示の出し方、フィードバック技術、コーチング、人事評価の基礎などを身につける |

経営層向けの研修

経営層向けの社員研修では、時代に即した経営戦略やビジョン、新たなビジネスを作り出す創造力や推進力など、組織全体を牽引するために必要な力を養います。

経営層には、企業を維持させることが第一責務として求められるため、トップの右腕としての判断力や不測の事態に備えるリスク・マネジメントなどの知識やスキルを身につける目的の研修が多く実施されます。

例えば、以下のような研修です。

コーポレートガバナンス研修

経営層となると、顧客や株主など利害関係者と接する機会も増えるため、不正競争の防止や企業価値を長期的に向上させる役割も求められます。

そのため、企業統治について正しく理解し、自社の透明性と持続可能な成長を支えるスキルを習得します。

| コーポレートガバナンスの基本 | コーポレートガバナンスの定義と基本原則、ガバナンス(統治)とマネジメント(管理)の違いを学ぶ |

| 経営層の役割と責務 | 取締役会の役割、経営と所有の分離、ステークホルダーとの信頼関係構築方法を知る |

| リスク管理と内部統制 | リスク識別・管理、内部統制システムの重要性と実践方法を身につける |

| ガバナンスの実践 | 商法などの関連法規、倫理的行動、ガバナンス強化方法を理解する |

会計・財務

経営層は、自社の専門分野のほかに、会計や財務に関する知識が必須です。

会計は日々の取引を記録し利害関係者に説明する業務で、財務はそのデータを基に資金計画を立て調達・運用をおこないます。

財務は企業の予算管理や資産の適切な運用も担い、企業経営を中長期的な視点で調整します。

これらを理解し実行することで、企業価値の向上が目指せます。

| 会計・財務の基礎知識 | 会計の基本的な役割と目的を理解し、日々の取引を記録・報告するプロセスについて学ぶ。財務諸表の読み方や財務データを活用した資金計画の立案方法などを身につける |

| 予算管理と資産運用 | 企業全体の予算を管理し、資産を適切に運用するための実務的な方法を学び、企業の中長期的な経営にどう貢献するかを理解する |

| 財務戦略と企業価値向上 | 財務知識を基に企業価値を向上させるための戦略的なアプローチや調整方法を学び、経営層に必要な財務戦略を理解する |

社内研修を導入するステップ

社内研修を効果的に導入するためには、計画的なステップを踏むことが不可欠です。

社内研修を効果的に導入するためには、計画的なステップを踏むことが不可欠です。

以下の3つのステップで実行し、効果を最大化します。

- 自社のニーズ・課題を把握

- 研修計画の決定

- 研修の実施・振り返り

自社のニーズ・課題を把握

研修開始前に、自社のニーズや課題を把握することが重要です。

どの部門でどのようなスキルが不足しているのか、業務の効率を上げるために必要なスキルは何かを洗い出します。

また、求める人材像を定義して、必要な能力や価値観などを明確化することも欠かせません。

この段階では現場の声を聞き、経営層や管理職との連携を取りながらニーズを抽出し、研修の目的を絞り込むことがポイントです。

研修計画の決定

どのような内容の研修をおこなうかを決め、研修の形式(例:集合研修、eラーニング、OJTなど)を選定します。

スケジュールの策定も非常に重要で、社員の業務負担を考慮した上で、実施日程を調整します。

研修の期間や回数、参加対象者を明確にし、研修が業務に支障をきたさないよう配慮しましょう。

また、外部講師を招く場合の準備や、必要な教材・機材なども忘れずに手配します。

研修の実施・振り返り

研修の実施段階では、参加者が積極的に学びやすい環境を整えることが重要です。

実践的な課題やディスカッションを取り入れるなど、参加者の理解を深めるよう工夫しましょう。

また、研修後には振り返りをおこない、参加者の反応や理解度を確認します。

アンケートやフィードバックを通じて得た意見をもとに、次回の研修に反映させることで、内容をより効果的に改善し継続的な成長を促進します。

社内研修の効果を高めるためのポイント

研修効果を高めるには、目的とゴールの明確化、優先順位、アウトプット機会の提供が不可欠です。

研修効果を高めるには、目的とゴールの明確化、優先順位、アウトプット機会の提供が不可欠です。

これにより、社員の成長と組織目標の達成を促進します。

- 目的とゴールを明確にする

- 優先順位をつける

- アウトプットの機会を設ける

目的とゴールを明確にする

研修の目的とゴールを明確に設定することが、研修の成功に直結します。

曖昧な目標設定は、研修内容の焦点がぼやけ、参加者の意欲低下や時間の無駄遣いにつながりかねないため、最初に「なぜこの研修をおこなうのか」という目的と「いつまでに」「どのような状態を目指すのか」というゴールを示すことが重要です。

効果的な目的設定のためには、現状分析から始めましょう。

例えば、従業員のスキルのギャップ、業務上の課題、組織全体のビジョンとの関連性などを洗い出し、「研修で解決したい具体的な問題」を特定します。

現実的な目標であることを前提に、「成約率を20%向上させる」「顧客満足度評価を90%にする」といった形で、数値化できるゴールを設定すると、研修後の効果測定がしやすくなります。

また、目的とゴールは研修参加者にも明確に伝えることが重要です。

研修の意義を理解することで、参加者のモチベーションが高まり、能動的な学習姿勢につながるためです。

研修開始時には必ず目的とゴールを共有し、終了時には振り返りをおこない、目標達成度を確認する時間を設けましょう。

優先順位をつける

限られた時間とリソースの中で、研修の優先順位をつけることが重要です。

全てのスキルや知識を一度に教えることは困難なため、まず最も必要な能力や業務に直接影響を与えるスキルに焦点を当てましょう。

「必須スキル」と「あったらよいスキル」を区別して、業務遂行において即効性のある知識・スキルを最優先に据え、その後に発展的な内容や長期的な成長に寄与する要素を配置します。

例えば、新入社員研修であれば、基本的なビジネスマナーやシステム操作などの即時活用できるスキルを先に教え、より専門的な業界知識や応用技術は後のフォローアップ研修に回すといった工夫が有効です。

また、組織の戦略的目標と個人の成長ニーズのバランスも重要な視点です。

会社の業績向上に直結する能力開発を優先しつつも、社員のキャリアパスや興味関心も考慮した内容構成にすることで、学習意欲と実用性の両立が図れます。

業界の動向や組織の変化に応じて優先すべきスキルセットは変化するため、定期的に研修ニーズの見直しをおこない、優先順位を再評価することも大切です。

研修の時間配分においても、優先順位の考え方を反映させましょう。

重要度の高いトピックには十分な時間を割り当て、演習や質疑応答の機会も確保します。

一方、補足的な内容は資料提供にとどめるなど、メリハリのある構成が学習効果を高めます。

アウトプットの機会を設ける

社員研修において、知識のインプットだけでなく、アウトプットの機会を意図的に設計することも重要です。

効果的なアウトプット機会としては、グループディスカッション、ケーススタディの分析発表、ロールプレイング、模擬プレゼンテーションなどが挙げられます。

例えば、交渉スキル研修であれば、実際の商談シナリオを用いたロールプレイをおこない、他の参加者からフィードバックを得る方法が有効です。

実践的な演習は、理論と実務のギャップを埋め、実際の業務場面での応用力を高める効果が期待できます。

また、研修終了直後だけでなく、一定期間後にフォローアップセッションを設け、学んだ内容を業務でどのように活用したか、どのような成果や課題があったかを共有する場を設けることも有用です。

近年ではデジタルツールを活用した様々なアウトプット方法があり、オンライン掲示板での事例共有、業務日誌アプリでの実践記録、社内SNSでのナレッジ共有など、自社の日常業務の中で継続的にアウトプットできる仕組みを構築すると、研修効果の持続性が高まります。

この「振り返り」のプロセスが、研修で得たスキルの活用状況を確認することで、研修内容の形骸化を防ぎ、学習内容の定着と継続的な改善を促進します。

まとめ

ここまで、社員研修について実施する目的やメリット、社員研修の種類について紹介しました。

ここまで、社員研修について実施する目的やメリット、社員研修の種類について紹介しました。

社員研修は、企業の成長や目標達成のために必要な人材育成の役割を担っています。社員研修をおこなう際には、研修を実施する目的を明確化することが重要です。

社員にどのようなスキルや知識を身につけてほしいのかを明確にすることで、自ずと実施すべき研修内容や形式が決まってきます。

より高い効果を得るためにも、社員に合わせた研修を実施して企業のさらなる成長を目指しましょう。

おすすめの管理職対象研修

開催中の無料セミナー

NG行動・ケーススタディばかり教えていませんか?

多くのハラスメント研修の落とし穴を解説。

管理職に求められるハラスメント教育のポイントセミナー

開催日時:

2025年10月15日(水)13:00-14:00

2025年10月16日(木)13:00-14:00

2025年10月17日(金)13:00-14:00

成果が出る管理職に共通する「視点」と「引き出し」を解説!

“ざんねんな管理職”にならないための、関わり方・伝え方とは?

開催日時:

2025年10月22日(水)13:00-13:30

多様なキャリアの社員を活躍させ、

価値を最大化できる管理職を育てる

管理職育成・スキル強化のための相談会

開催日時:ご希望の日時で承ります

※ご予約後、担当より日程調整のご連絡を差し上げます

おすすめのお役立ち資料

すべて無料でダウンロードできます。

フォームに必要事項入力後、回答完了画面にてダウンロード可能です。

気になる資料があれば、ぜひご一読ください!

社員研修の他、各分野のお役立ちコラムを公開中

社員研修の知恵袋の他、新卒採用の知恵袋、中途採用の知恵袋、離職防止の知恵袋を運営しています。ぜひ合わせてご覧ください。

|

|

|

|

組織の力を最大化する育成のポイントガイドブック

組織の力を最大化する育成のポイントガイドブック

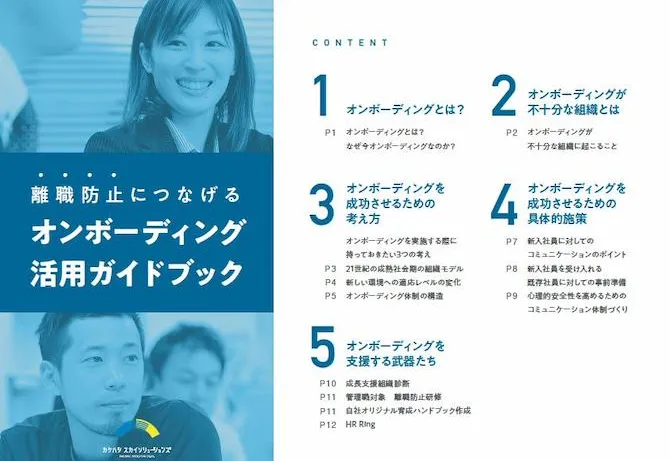

離職防止につなげるオンボーディング活用ガイドブック

離職防止につなげるオンボーディング活用ガイドブック

2024年新入社員意識調査まとめ

2024年新入社員意識調査まとめ