終身雇用制度の崩壊や働き方の多様化などを背景に、社員が主体的にキャリアを考える「キャリア自律」の重要性が高まっています。

社員のキャリア自律を促すために、企業はどのような支援ができるのでしょうか。

本記事では、キャリア自律のメリットや支援における注意点、自律を促す施策や企業事例などを解説します。

目次 [非表示]

キャリア自律の概要

キャリア自律とは、「変化する環境下で、個人が主体的に自身のキャリア開発をおこなうこと」を意味します。

キャリア自律とは、「変化する環境下で、個人が主体的に自身のキャリア開発をおこなうこと」を意味します。

米国カリフォルニア州に拠点を置き、自律型キャリア開発プログラムを開発したキャリア・アクション・センター(CAC)では、キャリア自律について「めまぐるしく変化する環境の中で、自らのキャリア構築と継続的学習に積極的に取り組む、生涯にわたるコミットメント」と定義しています。

従来は、企業の業務や研修など経験を通して習得する特定のスキルを基本としたキャリア形成が重要視されていました。

しかし、キャリア自律では、環境の変化を前提として、特定のスキルの習得に留まらずに柔軟性を持ちながら自らキャリアを構築していくことが求められています。

(参考: CRL REPORT No.1 March 2003「キャリア自律を考える:日本におけるキャリア自律の展開」)

キャリア自律が注目されるようになった背景とは?

では近年、なぜキャリア自律は注目を集めているのでしょうか。

では近年、なぜキャリア自律は注目を集めているのでしょうか。

終身雇用制度の崩壊など日本的雇用慣行の変化

キャリア自律が注目されるようになった背景には、終身雇用制度や年功序列制度の崩壊など日本的な雇用慣行の変化があります。

従来日本では、入社すれば定年まで雇用され、安定した給与と雇用を得られる「終身雇用制度」が一般的でした。

また、年齢や勤続年数が長いほど賃金が上昇し、上位ポストに就ける「年功序列制度」を多くの企業が採用してきました。

しかし、1990年代以降、日本の経済が低迷したことにより終身雇用制度などが崩壊し、成果主義を導入する企業が増加。

勤続年数の長さが必ずしも安定したキャリアにつながらないケースが増えてきていることで、社員自らがキャリアを主体的に考えるキャリア自律の重要性が高まっているのです。

働き方の多様化

政府は、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少に加え、仕事と育児や介護との両立など働く人のニーズの変化に対応するために、個々の事情に応じた多様な働き方が選択できる社会を実現すべく「働き方改革」を推進しています。

そんな中、テレワークや時短勤務、業務委託や派遣といった雇用契約、社員の副業を容認する企業も増えつつあります。

このように、個人が働き方を柔軟に選べるようになったことも、キャリア自律が求められている理由の一つです。

ジョブ型雇用の推進

ジョブ型雇用とは、企業において必要な職務を限定し、その職務に必要なスキルや経験を持つ人材を雇用する制度のこと。

昨今のグローバル化やDX推進の流れを受け、企業が競争力を保つには専門スキルを持つ人材の確保が必要です。

専門性を高めるジョブ型雇用を導入する企業が増えており、環境が変化する時代に適応するキャリア自律への注目も高まっています。

また、コロナ禍により多くの企業でテレワークが普及しましたが、職務や役割で評価するジョブ型雇用はテレワークとの相性がよいとされています。

このように、ジョブ型雇用の推進が、キャリア自律を後押ししていると言えます。

企業がキャリア自律を支援するメリット

社員のキャリア自律は、企業にとっても大きなメリットがあります。

社員のキャリア自律は、企業にとっても大きなメリットがあります。

企業がキャリア自律を支援することで得られるメリットを見ていきましょう。

生産性が向上する

キャリア自律を支援し、主体的に取り組む社員が増加することは、企業の生産性が向上するメリットがあります。

例えば、社員が積極的に学ぶことは既存スキルの向上のほか新たなスキルの習得につながり、業務が効率化します。

また、社員自らが組織の目標に向かって何をすべきかという視点で考え、進んで行動できるようになるため、新しいアイデアやプロジェクトが生まれるといった効果も期待できます。

エンゲージメントが高まる

社員のエンゲージメントが高まることも、企業がキャリア自律を支援するメリットです。

キャリア自律は、個人の仕事への満足度や充実度に影響します。

企業が自身のスキルアップをサポートしてくれることで、社員は職場に魅力を感じ、やりがいを持って仕事に取り組むようになります。

また、企業のキャリア自律支援は、社員の定着率向上にもつながります。

こうした風土が社外に広まれば、優秀な人材を確保しやすくなります。

キャリア自律を支援する際の注意点

企業がキャリア自律を支援する際、気をつけたいポイントについて解説します。

企業がキャリア自律を支援する際、気をつけたいポイントについて解説します。

社員の離職

自律的なキャリア開発を支援することは、社員が転職を考えるきっかけとなる点に注意しましょう。

学ぶ過程で広い視野を持ち、他社を意識することが増えたり、更に活躍できる職場を望むようになったりする可能性があるためです。

社員の離職防止のため、企業は社員のキャリア自律を促すだけでなく、社員が成長できる機会を用意するほか、社内規定や制度など支援体制の整備を進めましょう。

キャリア自律したくない社員への対応

主体的にキャリア開発に取り組みたいと考える社員がいる一方、それを望まない社員もいます。

キャリア自律を企業が一方的に求めた場合、それをストレスに感じてしまう社員もいます。

また、自身のキャリアについて考える機会がなく、どのようなキャリアを描きたいのかわからないケースもあります。

そのような社員に対して、企業はキャリアについて考えるための機会や情報を提供するとともに、個々の要望や課題に向き合いながら支援することが大切です。

社内でキャリア自律を促す際のポイント

社内でキャリア自律を促すために、意識するとよいポイントをご紹介します。

社内でキャリア自律を促すために、意識するとよいポイントをご紹介します。

組織目標と個人目標をすり合わせる

社員のキャリア自律を促すためには、仕事の目的や目標を見失わずに働ける環境が必要となります。

上司との対話や研修などを通じ、組織目標と個人目標のすり合わせをおこなうのがポイントです。

そうすることで、その目標達成に向けたスキルを習得するなど目的意識を持ちながら、自発的に仕事に取り組む社員を増やすことができます。

社内のポストやポジションを開示する

組織にどのような仕事があるのかを開示することも、キャリア自律を促すためのポイントです。

例えば、「社内にどんな部署があり、どのような業務をおこなっているのか」、「ポストごとの業務内容や報酬はどのような要件になっているのか」を開示し、いつでも社員が確認できるようにしておきましょう。

社内の仕事が可視化できれば、社員が自らのキャリアをイメージしやすくなります。

どの段階でどのスキルを習得する必要があるのかが明確になることで、社員がキャリアに対して積極的に考えるようになります。

キャリアに関する意思表示の場を設ける

キャリアに関する意思を確認するとともに、表明できる機会を設けることも重要です。

社員の意思を確認することが、社員自身がキャリアについて考えるきっかけとなります。

例えば、上司とのキャリア面談や1on1などの機会を設けるのがおすすめです。

ありたい姿を考え、キャリアに関して意識してもらうことは、キャリア自律を促すことにつながります。

キャリア自律を支援する取り組みや施策

社員のキャリア自律を促すためには、個人にまかせるのではなく、企業が支援をおこなうことも大切です。

社員のキャリア自律を促すためには、個人にまかせるのではなく、企業が支援をおこなうことも大切です。

社員のキャリア自律を支援するためにできる企業施策をご紹介します。

キャリア支援プログラムの提供

施策の一つとして、キャリア支援プログラムの提供があります。

従来おこなわれてきた企業主導のキャリア形成とは異なり、社員自身が主体的、中長期的な視点でキャリア形成できるプログラムを提供することが重要です。

社員が自由にキャリアを描ける環境を整備しましょう。

プログラムの内容としては、キャリアプランの策定のほか、自社から離れ異なる環境で学ぶ機会の提供などが挙げられます。

そのほか、社員と上司、または人事担当者との間で中長期的なキャリア形成について話し合う、キャリア面談もあります。

研修など学ぶ機会の提供

社内研修など学ぶ機会を提供することも、キャリア自律を支援する取り組みです。

社員からどのようなスキルや知識を習得したいのかを聞き取り、学習環境を提供しましょう。

研修で学ぶ内容は、直接業務に関係するものでなくても問題はありません。

社員自身が学びたい内容を提供することで学習意欲が向上し、結果、キャリア自律の促進につながるのです。

社内公募制度など人事制度の整備

社員が希望する職務に挑戦できる機会を提供することも一案です。

新しい職種に挑戦することは、労働への意欲向上のほか、スキルアップにもつながります。

例えば、以下のような施策を取り入れるのが効果的です。

- 社内公募制度:社員が募集ポジションに応募できる制度

- 社内FA制度:異動したい部署に社員自身がアピールし、希望の人事異動を実現する制度

- ジョブローテーション:人事計画に基づく戦略的な配置転換

年代や属性などに合わせたキャリア開発

社員の年代や属性に合わせたキャリア開発も企業ができる取り組みです。

年代を区切る方法として、「入社時」「一定年数が経過したとき(3・5・10年など)」「一定年齢に達したとき(30歳・40歳・50歳など)」があります。

各年齢や勤続年数に応じた課題に対し、キャリア開発をおこなうのが効果的です。

また、育児や介護をしている社員など属性別のキャリア開発も重要です。

個々の社員に合わせたキャリア開発をおこなうことは、キャリア自律の促進につながります。

メンター制度の導入

キャリア自律の支援として、メンター制度を取り入れることもおすすめです。

メンター制度とは、後輩社員(メンティ) に対し、豊富な知識や職業経験のある社内の先輩社員(メンター)が個別におこなう支援活動です。

先輩社員が後輩社員に対し、悩みや課題を解決するためのサポートを実施します。

メンター制度の導入は、特に新入社員や若手社員のキャリア自律に効果的です。

キャリア自律に関する上司への教育

マネジメントをする上司がキャリア自律の重要性を理解していないと、部下のキャリア自律は促せません。

キャリア自律の重要性や促し方などについて、上司に教育や研修をおこなうことが大切です。

上司には、目の前の業務に囚われるのではなく、長期的な視点を持つことの大切さを伝える必要があります。

また、キャリア自律の支援は上司のみでおこなえる訳ではありません。

会社全体で自律的なキャリア形成の視点を共有し、部下をサポートできる環境を作りましょう。

ボランティアなど社外交流できる環境作り

ボランティアや副業を通じて社外の人と交流し、社内では得られない刺激を受けることも効果的です。

ボランティアでは、幅広い世代の人との活動を通して異なる価値観に触れることで、新たな知識やスキルの習得が期待できます。

また、副業の場合も、本業では得られない知識の習得やスキルアップにつながります。

社内での教育環境が作れないケースなどでは、社外交流の推進を検討することで、社員のキャリア自律を後押しできます。

相談窓口の設置

キャリアに関して相談できる窓口を設置することも支援につながります。

相談窓口では、キャリア自律を促すためのアドバイスや発信をおこないます。

また、労働者の職業設計や能力開発の向上などの相談に乗る「キャリアコンサルティング」を取り入れてもよいでしょう。

キャリアコンサルティングでは、社員が自身の適性や関心などの自己理解を深め、適した仕事を主体的に選べるようになるといった効果が期待できます。

ニューキャリア理論への対応

「ニューキャリア理論」とは、1990年代に提唱された、個人の自己主導性や自己責任性に焦点を当てた考え方のこと。

従来は、1つの組織で昇進するための過程である「組織内キャリア」が一般的でした。

しかし現在は、企業や職務などの境界を超え組織を移動しながらキャリアを形成し、個人の価値観追求のため環境の変化に適応する考え方が主流となっています。

個人の心理的成功を目指すことが、現代のキャリア開発において大切であり、このようなニューキャリア論への対応も企業に求められているのです。

キャリア自律の支援をおこなっている企業事例

ここからは、社員のキャリア自律支援をおこなっている企業事例を4つ見ていきましょう。

ここからは、社員のキャリア自律支援をおこなっている企業事例を4つ見ていきましょう。

厚生労働省で実施している「グッドキャリア企業アワード」の表彰企業も含めてご紹介しますので、自社で取り組む際の参考にしてください。

雪印メグミルク株式会社

雪印メグミルク株式会社は、社員⼀⼈ひとりが「キャリア・デザイン」を持つことが従業員と会社の成⻑につながると考え、以下のようなキャリア⽀援に取り組んでいます。

- 体系化したスキル習得に軸⾜を置き、階層別・専⾨研修などのプログラムの実施

- キャリデザイン冊子の配付や研修・ワークショップ、⾯談・カウンセリングの実施

- 非正規社員への評価制度導入による正社員転換の仕組み作り

(参考:厚生労働省「『グッドキャリア企業アワード』好事例集:雪印メグミルク株式会社」)

明治安田生命保険相互会社

明治安田生命保険相互会社は、いつでも職員がキャリア形成を考えられる環境を構築するべく、以下のような支援をおこなっています。

- 職務経歴や研修履歴、保有資格や評価などの人事情報を一元管理した「タレントマネジメントシステム」の構築

- 社内外のキャリアコンサルタントによる相談窓口の設置

これにより、キャリア開発の風土が社内に根付いたことで、職員の意欲が向上し、自己啓発に取り組む職員が増加したそうです。

(参考:厚生労働省「『グッドキャリア企業アワード』好事例集:明治安田生命保険相互会社」)

株式会社ナンゴー

株式会社ナンゴーは、感染症の流行や原材料の高騰などで製造業が影響を受ける中、未来を見据えた世代交代および自律的に向上する組織を目指し、多様な人材へのキャリア自律を支援しています。

- 能力開発支援として、会社負担で研修を実施

- 自己啓発に関する本の買取制度を実施

- 自律的に向上できる組織を目指したプロジェクトグループ室の設置

(参考:厚生労働省「『グッドキャリア企業アワード』好事例集:株式会社ナンゴー」)

パーソルホールディングス株式会社

パーソルホールディングス株式会社は、社員一人ひとりのキャリア自律を目的として、以下のような取り組みを実施しています。

- グループ内の別会社や別部署の仕事を体験できる「ジョブトライアル」の実施

- グループ間での異動制度「キャリアチャレンジ」の実施

主体的なキャリア形成の機会を提供し、社員の成長につなげています。

(参考:厚生労働省「第4章 主体的なキャリア形成に向けた課題:コラム2–5 従業員の主体的なキャリア形成を目的とした取組について」)

キャリア自律支援の相談はカケハシ スカイソリューションズ

採用・育成・定着を支援するカケハシ スカイソリューションズでは、人材育成におけるさまざまな各種研修プログラムをご用意しております。

採用・育成・定着を支援するカケハシ スカイソリューションズでは、人材育成におけるさまざまな各種研修プログラムをご用意しております。

定型のパッケージ研修ではなく、お客さまごとのオリジナル研修も提供。

例えば、若手社員のマインドセットとキャリアデザインを目指す「キャリアデザイン研修」、現状について振り返り、明日からの具体的な行動を決める「フォローアップ研修」などがあります。

自社における社員のキャリア自律支援に、ご活用ください。

まとめ

キャリア自律は、従業員の成長が促されるだけでなく組織の成長にもつながるため、企業側も支援をおこなうことが大切です。

キャリア自律は、従業員の成長が促されるだけでなく組織の成長にもつながるため、企業側も支援をおこなうことが大切です。

具体的な取り組みとしては、キャリア支援プログラムの提供や人事制度の整備などがあります。

研修を内製化することが難しい場合は、専門のノウハウやスキルを持つ企業に研修を依頼することも一案です。

今回ご紹介したポイントや企業事例を自社でのキャリア自律支援にお役立てください。

おすすめの管理職対象研修

開催中の無料セミナー

NG行動・ケーススタディばかり教えていませんか?

多くのハラスメント研修の落とし穴を解説。

管理職に求められるハラスメント教育のポイントセミナー

開催日時:

2025年4月23日(水)13:00-14:00

貴社はどんなeラーニングが向いている?

30分でわかる!失敗しないeラーニングの選び方セミナー

開催日時:

2025年4月24日(木)13:00-13:30

多様なキャリアの社員を活躍させ、

価値を最大化できる管理職を育てる

管理職育成・スキル強化のための相談会

開催日時:ご希望の日時で承ります

※ご予約後、担当より日程調整のご連絡を差し上げます

おすすめのお役立ち資料

すべて無料でダウンロードできます。

フォームに必要事項入力後、回答完了画面にてダウンロード可能です。

気になる資料があれば、ぜひご一読ください!

社員研修の他、各分野のお役立ちコラムを公開中

社員研修の知恵袋の他、新卒採用の知恵袋、中途採用の知恵袋、離職防止の知恵袋を運営しています。ぜひ合わせてご覧ください。

|

|

|

|

組織の力を最大化する育成のポイントガイドブック

組織の力を最大化する育成のポイントガイドブック

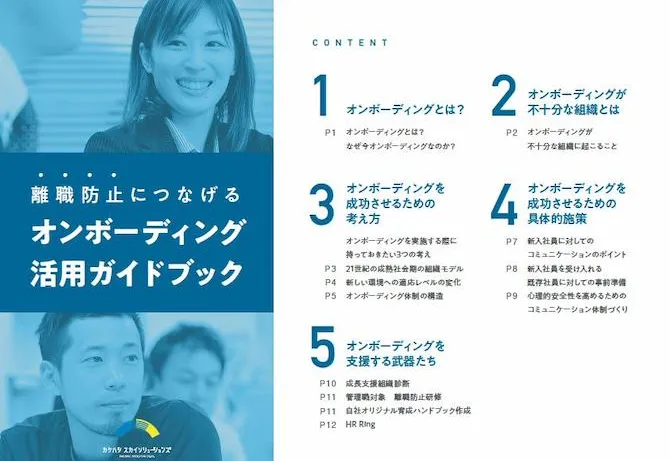

離職防止につなげるオンボーディング活用ガイドブック

離職防止につなげるオンボーディング活用ガイドブック

2024年新入社員意識調査まとめ

2024年新入社員意識調査まとめ