ビジネススキルとは、仕事をする上で必要となるスキルの総称です。

ビジネススキルの種類には、ビジネスマナーやコミュニケーションスキルな様々あり、社員の業務内容や階層によって必要とされるスキルは異なります。

今回は、ビジネススキルの種類やスタンスとの違い、必要なスキルの習得方法などをご紹介します。

目次 [非表示]

ビジネススキルとは何のことか?

ビジネススキルとは、仕事を円滑に進めていくために必要な知識や技術の総称です。

ビジネススキルとは、仕事を円滑に進めていくために必要な知識や技術の総称です。

社会人としての基本的なスキルから、管理職や経営陣に求められる高度なスキルまで、種類は多岐に渡ります。

ビジネススキルは、基本的に誰でも学んで経験を積むことで身に付けられ、向上できるのが特徴。現在の業務に必要なスキルを磨いて仕事の質を向上させるだけでなく、一つ上のレベルのビジネススキルを学ぶことでステップアップにも役立ちます。

ビジネススキルを習得することは、日頃の業務の手助けとなることはもちろん、ビジネスマンとしての可能性を広げてくれるのです。

ビジネススキルとスタンスの違い

ビジネスの成果には、ビジネススキルとスタンスの2つの要素が不可欠です。

働く上で必要な能力がビジネススキルであるのに対し、スタンスとは仕事に取り組む姿勢や意識のことを指します。

スタンスは、社会人としての能力を醸成するための土台として重要な役割を持っています。

ビジネススキルを身につけることによるメリット

ビジネススキルを身につけることで、企業と従業員の双方に多くのメリットが生まれます。それぞれの視点から詳しく見ていきましょう。

ビジネススキルを身につけることで、企業と従業員の双方に多くのメリットが生まれます。それぞれの視点から詳しく見ていきましょう。

企業側にとってのメリット

従業員のビジネススキルが向上すると、自社の業績向上につながります。

具体的には、以下のようなメリットを企業側が得られます。

- 生産性向上:業務効率が上がり、より高い成果を生み出せる

- 問題解決力の向上:社員が主体的に課題を解決できるようになり、業務の停滞を防ぐ

- 組織の適応力強化:環境変化に迅速に対応できる人材が増え、競争力が向上する

- 社内の円滑なコミュニケーション:適切な情報共有がおこなわれ、チームの連携が強まる

- 人材定着率の向上:成長実感が得られることで、社員のモチベーションが高まり、離職率が低下する など

従業員にとってのメリット

従業員がビジネススキルを身につけることは、業務の効率化につながるほか、個人のキャリアや働きやすさにも影響を与えます。また、新たなスキルを身につけることによって、自己肯定感が増す効果も期待できます。

個人のメリットとして、次のようなことが挙げられます。

- 業務遂行能力の向上:仕事の質が上がり、成果を出しやすくなる

- キャリアアップの機会増加:昇格や昇進などの機会が広がる

- 自己成長の実感:スキルを磨くことで、自信や達成感が得られる

- ストレスの軽減:効率的に業務をこなせるようになり、負担が減る

- 市場価値の向上:転職や独立といった将来の選択肢が多様になる など

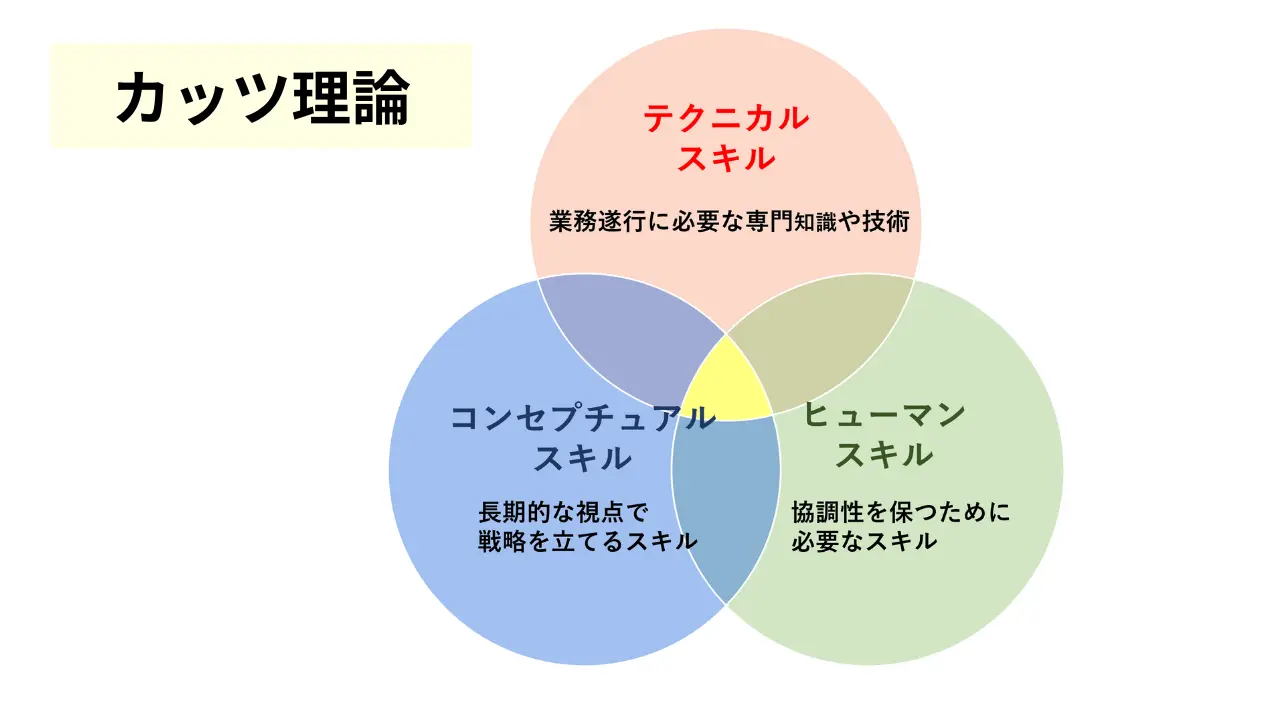

ビジネススキルの分類【カッツ理論】

ビジネススキルの種類について、分類する際によく使われるのが「カッツ理論(カッツ・モデル)」です。

ビジネススキルの種類について、分類する際によく使われるのが「カッツ理論(カッツ・モデル)」です。

カッツ理論とは、1955年にアメリカの経営学者であるロバート・リー・カッツによって提唱された理論です。

求められるスキルは職位や役割に応じて異なるとして、「テクニカルスキル」「ヒューマンスキル」「コンセプチュアルスキル」の3つに分類しました。

ビジネススキルの種類別の具体例一覧

3つのビジネススキルについて、詳しく説明します。

3つのビジネススキルについて、詳しく説明します。

テクニカルスキルの具体例一覧

テクニカルスキルとは、担当業務に必要な基本的な知識や技術のこと。

定型業務や特定の業務に必要な知識に加えて業務遂行能力も含み、「汎用スキル」「専門スキル」「特化スキル」の3つに大別できます。

汎用スキル

汎用スキルとは、業界や職種に関係なく活用可能な、一般的なスキルのこと。日常の業務をおこなう上で必要な、最低限備えておくべき基礎的な能力です。

代表的なものとして、以下のような例が挙げられます。

| 汎用スキルの例 | 特徴・具体的な実務 |

| ビジネスマナー | 社会人として適切な言動や礼儀を身につけて円滑な対人関係を築く 例:挨拶、言葉遣い、身だしなみ、名刺交換、電話応対 |

| パソコンの基本操作 | パソコンを使うための基本的なスキル 例:アプリの使用、ファイル管理、印刷、メール送受信 |

| スケジュール管理 | 期限と進捗を管理して計画的に業務を進める 例:複数案件の進捗を把握して締め切りを順守 |

| 情報収集・分析 | 正確な情報を効率的に収集して分析する 例:インターネットやSNSを活用して業界の動向を調査 |

| ロジカルシンキング (論理的思考) |

筋道を立てて考え、根拠を整理しながら結論を導く 例:結論について根拠やデータを示しながら説明 |

比較的習得しやすく、研修や実務経験を通じて身につく能力です。

企業によっては、新入社員研修で教育している場合もあります。職位や業界を問わず必要なため、社会人にとって必要不可欠なスキルともいえます。

専門スキル

特定の職務や業界に関連する、専門知識を含む高度なスキルのことです。

深い理解や実務経験を必要とするのが一般的で、汎用スキルと異なり、専門教育や長い経験によって身につくものです。

例えば、エンジニアであればプログラミング、海外とのやりとりがあるなら外国語の読み書きなど、必要とされるスキルは業界や職種などによって異なります。

企業や職種によっては専門資格が必要となり、採用や評価基準において重要な役割を果たすスキルでもあります。

| 専門スキルの例 | 特徴・具体的な実務 |

| プログラミング | 業務に必要なプログラミング言語を扱う 例:業務ツール作成、アプリ開発、データ分析 |

| 経理 | 事業活動に伴う金銭の流れを記録・管理する。企業によっては簿記資格が必要 例:会計アプリ操作、収支管理、税務処理、決算書作成 |

| 人事・労務 | 人材に関わる業務スキル。企業によっては総務担当が兼務 例:採用、雇用契約、社会保険の手続き、社員教育 |

| マーケティング | 効果的な広告戦略や販促施策を立案する。場合によってはデジタルマーケティングのスキルが必要 例:市場調査、データ分析、ブランディング |

| デザイン | 視覚的にわかりやすいコンテンツを制作する。グラフィックツールのスキルだけでなくセンスも必要 例:広告バナーやパッケージなど各種デザイン |

専門スキルは、一定の習熟期間を要することが多く、資格取得や専門講座の受講、実務経験が必要なケースもあります。

特化スキル

専門スキルよりもさらに高度な、特定の分野に特化した知識・技術を指します。

特定分野のエキスパートとなる一方で、特殊で汎用性がないスキルのため、活用できる業界や職種が限定されるという側面もあります。

| 特化スキルの例 | 特徴・具体的な実務 |

| 特許・知的財産管理 | 発明やブランドを法的に保護し企業の競争力を維持する。弁理士資格が生かせることも。 例:特許出願、ライセンス契約の管理 |

| 法務 | 事業に関係する法律事務全般を担う。企業に所属する弁護士や司法書士なども指す 例:契約書レビュー、ハラスメント窓口、コンプライアンス研修の実施 |

| 財務 | 今後の事業展開を見据えて予算を管理する。場合によっては経理・会計と兼務 例:財務諸表の分析、予算編成、資金調達、資産運用 |

| デジタルマーケティング | デジタル領域に特化したマーケティング。マーケティングの知識があることが前提 例:自社サイト・SNSの訪問者データ分析、分析結果からの施策立案 |

| UI/UXデザイン | ユーザー体験(UX)やユーザーインターフェース(UI)のデザイン 例:ペルソナ設定、ジャーニーマップ作成、アクセシビリティ対応 |

特化スキルは、企業の競争力を支える重要な要素です。しかし、他者が追従するのは難しく希少性が高いため、事業の継続性を確保するために、計画的な後継者育成が必須です。

ヒューマンスキルの種類別具体例一覧

ヒューマンスキルとは、良好な対人関係を構築するために必要なスキルです。

ヒューマンスキルが高い人ほど、信頼関係を築くことができる他、対クライアントでの交渉も円滑に進められます。

中でも、相手にわかりやすく伝えて円滑な対話をおこなう「コミュニケーションスキル」は、ヒューマンスキルの土台となる能力で、あらゆる業種・職位で重要です。

組織の一員として様々な人と関わって働く中で、信頼関係を築くために必要な能力ですが、一朝一夕で身につくものではないため、少しずつ地道に努力して向上させましょう。

| ヒューマンスキルの例 | 特徴・実際の活用例 |

| コミュニケーション | 他者と効果的に情報を伝達し、理解し合う 表現力や聞き手の反応に注意を払う

|

| ヒアリング (傾聴力) |

相手の言葉や意図を正確に理解するための聴取スキル 質問力や相槌も重要

|

| ネゴシエーション (交渉力) |

相手の立場を理解し妥協点を見つけて有利な合意を形成する 効果的な説得力が求められる

|

| プレゼンテーション | 自分の意見やアイデアを他者にわかりやすく伝える スライドなど視覚的な資料を用いた説明も含む

|

| ファシリテーション | 議論をサポートし参加者の効率的な意見交換を図る

|

| リーダーシップ | 目標達成に向けてチームのモチベーションを高める メンバーを調整して成果を出す

|

| コーチング | 相手へのフィードバックで改善や発展を促す

|

職務や役職によって、ヒューマンスキルの重要度は異なります。

例えば、取引先との価格交渉や社内の調整などでは、交渉を円滑に進め、双方が納得できる合意を形成するためには「ネゴシエーションスキル」を活用します。

コンセプチュアルスキル(概念化能力)の種類別具体例一覧

コンセプチュアルスキルとは、物事を理論的・創造的に考えて本質を見極められる能力のこと。

俯瞰して課題を洗い出す、共通点を見つけるといったビジネス上の課題を解決するために必要なスキルで、「概念化能力」とも言います。

概念化とは、おおまかな内容を言葉や図を使ってまとめることで、具体的には、根本的な課題解決を図るために必要な問題の本質を見極める力や、中長期の計画を立てるために必要な分析力などが挙げられます。

中でも、生じた問題の本質を捉えながら試行錯誤して解決していく問題解決力は、一般職から経営者まですべての社会人にとって不可欠なスキルです。

高度なコンセプチュアルスキルを身につければ、抽象的で不明瞭な事象に対しても本質を見抜き課題解決できるようになります。

| コンセプチュアルスキルの例 | 特徴・実際の活用例 |

| ロジカルシンキング (論理的思考) |

複雑な情報を整理し筋道を立てて問題を解決する

|

| クリティカルシンキング (批判的思考) |

根拠や論理性をあえて疑い客観的に検証する (批判するということではない)

|

| ラテラルシンキング (水平思考) |

既存の概念にとらわれず自由な発想で考える

|

| 問題解決力 | 課題を明確にし適切な方法で解決策を実行する

|

| 多面的視野 | 物事を異なる視点から捉え総合的に判断する

|

| 先見性 | 未来のトレンドや変化を予測して戦略的に対応する

|

| 柔軟性 | 過去のやり方や考え方にとらわれず変化に適応する

|

職位・役職別に求められるスキル

カッツ理論では、職位や役職を「ロワーマネージメント」「ミドルマネージメント」「トップマネージメント」の3つに分類し、階層によって重点を置くべきビジネススキルが異なるとしています。

カッツ理論では、職位や役職を「ロワーマネージメント」「ミドルマネージメント」「トップマネージメント」の3つに分類し、階層によって重点を置くべきビジネススキルが異なるとしています。

ロワーマネージメント(監督者層)

ロワーマネージメントは、係長・主任・グループリーダーなど、現場で指揮を執る立場にある人を指します。指示や方針に従い、実行できる能力が必要とされます。

この階層では、業務をおこなうための基本的なスキルであるテクニカルスキルがもっとも比重が大きく、ハイレベルなコンセプチュアルスキルは必要とされません。

また、社員をまとめる業務に就いている職位や役職の無い一般社員の場合もロワーマネジメントに含まれます。

ミドルマネージメント(管理者層)

ミドルマネージメントには、部長や課長などの中間管理職が当てはまります。

部下に組織の方針や目標を伝え、モチベーション維持や生産性向上に取り組む他、経営者層への橋渡しの役割も担っています。

そのため、テクニカルスキル、ヒューマンスキル、コンセプチュアルスキルのすべてのスキルがバランスよく求められます。

トップマネージメント(経営者層)

トップマネジメントは、経営陣(CEOや取締役、執行役員など)が該当します。

経営方針の意思決定や施策の打ち出しなど、的確な経営判断が求められるため、コンセプチュアルスキルが最も必要となります。

このように、役職や職位が上位になるほどコンセプチュアルスキルの必要性が高まり、ハイレベルな分析力や判断力が求められるようになっていくのが特徴です。

キャリア別に必要となるスキル

キャリアによっても必要となるスキルが異なります。

キャリアによっても必要となるスキルが異なります。

新入社員

新入社員は、ビジネスマナーや基本的なコミュニケーションといった、社会人としての基礎を確立するためのスキルが求められます。

まずは言葉遣いや立ち振る舞いなど基本的な行動を学び、職場での信頼を築くことが大切です。

業務の遂行においては、基本的な「コミュニケーション能力」も求められるため、上司や同僚との円滑なやりとりを通じて指示を的確に理解し、自分の考えを適切に伝える力を養います。

さらに、「タイムマネジメント能力」を身につけ、業務を効率的に進めるための計画力や優先順位のつけ方を学ぶことも大切です。

若手社員

入社して数年が経過した若手社員には、より高度な業務遂行能力が求められます。

必要な能力の1つが「プレゼンテーションスキル」で、自分の意見や情報をわかりやすく、かつ説得力を持って伝える能力です。

プレゼンテーションを通じて、論理的な思考力や資料作成能力も高めることもできます。

また、自主性とチームワークも重要です。

自ら積極的に業務に取り組むとともに、周囲との協力を大切にし、チーム全体の目標達成に貢献することが求められます。

さらに、「問題解決スキル」を高め、困難な状況に対しても柔軟に対応できるようになることがステップアップにつながります。

中堅社員

中堅社員には、チームを率いるための「マネジメントスキル」や、業務を改善・提案するための「企画提案スキル」が求められます。

チームのリーダー役となる機会が増えるため、部下や同僚の協力を得るための「ヒューマンスキル」も重要です。

目標を達成するために、タスク管理能力や情報収集・分析力に加え、変化に応じて上司の指示を適切に実行するための「適応スキル」も求められます。

問題が発生した際には、問題解決能力や判断力が必要な場面もあります。

これらのスキルを強化することで、キャリアアップへつながっていきます。

ベテラン社員

ベテラン社員は、部下を育てながら、組織の目標達成に向けてチーム全体をけん引する役割が期待されます。

現場従業員と経営者の間に立ち、部下の指導や育成をおこないながら、チームの成果を最大化する役割のため、組織の目標を達成するための「マネジメントスキル」が不可欠です。

適切な目標設定や業務分担を行う能力や、部下のモチベーションを高めてパフォーマンスを向上させる「コーチングスキル」なども重要です。

加えて、経営層と現場の橋渡し役として、「戦略的思考」のスキルも必要です。

加速する環境変化に対応するためには、問題解決能力や意思決定力を磨き、迅速かつ的確な判断を下すことも求められます。

自分に必要なスキルが何か見つけるには?

必要なスキルを知るためには、自身の現状を把握する必要があります。

必要なスキルを知るためには、自身の現状を把握する必要があります。

まずは、以下を書き出してみます。

- 業務に必要なスキル

- 上司から求められるスキル

このうち、自分がすでに持っているスキルと不足しているスキルに分類しましょう。

この時、客観的に検討するのが難しければ、同僚や上司など第三者に意見を仰ぐのもおすすめです。

さらなるステップアップを目指している場合は、一つ上の立場で必要となるスキルもリストに加えましょう。

必要なスキルをリストアップしたら優先順位を付け、それぞれのスキル取得に向けた具体的な目標を立てます。資格取得やセミナーの参加も効果的です。

従業員にビジネススキルを効率的に身につけてもらうための方法

従業員に、業務と両立しながら効果的にビジネススキルを習得してもらうには、計画的な取り組みが必要です。

従業員に、業務と両立しながら効果的にビジネススキルを習得してもらうには、計画的な取り組みが必要です。

ここでは、企業が導入しやすい研修や制度を紹介し、従業員が無理なくスキルを身につけられる方法を紹介します。

自社の成長を促進し、従業員のキャリア形成にも役立つ施策を検討してみましょう。

- ビジネススキル研修

- eラーニング

- OJT

- ジョブローテーション

- キャリア支援系の福利厚生

- メンター制度

それぞれ順番に解説していきます。

ビジネススキル研修

ビジネススキル研修は、業務で必要な知識や能力を体系的に習得するためのプログラムです。

コミュニケーション能力、問題解決力、リーダーシップなど、職場で求められる基本的なスキルを幅広くカバーします。

研修の形式は、集合研修やワークショップなど多岐にわたり、学んだ知識を実務に応用しやすいのが特長です。

研修の実施によって、従業員個人がスキルを習得するだけでなく、業務効率や生産性の向上、組織全体のレベルアップにつながります。

さらに、成長意欲を高め、定着率向上や競争力強化にも寄与します。

eラーニング

eラーニングは、オンラインによる研修方法で、従業員が時間や場所を選ばずに受講できます。

動画やテストなど多様なコンテンツがあり、個々のペースで学習可能です。

対面形式と異なり繰り返し学習できるため、研修内容の定着が期待できます。

学習履歴をデータ管理することで、個々の希望や適正に応じたキャリア形成も可能になります。

OJT

OJT(On-the-Job Training)は、実際の業務を通してスキルを身につける方法です。

新人や若手社員が上司や先輩の指導の下で、現場で実務を経験しながら学ぶため、即戦力としての成長が期待できます。

特に、座学では学びにくい業務の流れやノウハウなどを、直接指導できる点がメリットです。

従業員は業務を実践的に理解し、即戦力として活躍できるようになります。

また、職場の雰囲気や企業文化を直接学べるため、組織への適応もスムーズに進みます。

ジョブローテーション

戦略的な配置転換で、従業員に多様な業務を経験させるのがジョブローテーションです。

企業の方針や個人のスキルなどによって期間は異なり、1カ月単位や数年単位など様々。

欠員補充のような単なる人事異動と違い、適性の把握、社内ネットワークの構築、業務の属人化防止などに効果的です。

ゼネラリストを育成することで、急な欠員にも対応できる柔軟な組織を構築するとともに、幹部候補の育成にもつながります。

キャリア支援系の福利厚生

自社の福利厚生として、従業員のキャリアを支援することも可能です。

例えば、業務に関する書籍やセミナー受講などの費用補助、業務に直結する資格を取得した従業員への報奨金・資格手当支給などが挙げられます。

福利厚生による支援は、従業員のモチベーションアップにつながります。

個々のスキルが上がることで、生産性や業務効率の向上も見込めます。

メンター制度

メンター制度は、経験豊富な先輩社員(メンター)が、新入社員や若手社員の相談相手となる制度です。

OJTと異なり、従業員の相談相手となって、面談など定期的な対話で課題や不安を解決し、成長をサポートします。

メンターは、従業員が悩みや不安を打ち明けやすいように、他部署の年齢が近い先輩が担当するのが一般的。

不慣れな環境で働く従業員にとって、気軽に相談できる人の存在は精神的な支えとなり、離職防止効果も期待できます。

ここまで紹介したように、ビジネススキルを身につける方法は多岐にわたります。カケハシ スカイソリューションズでは階層や課題にあわせた研修サービスを多数取り扱っておりますので、興味のある研修があればお気軽にお問い合わせください。

個人でビジネススキルを習得する方法

身につけたいスキルが決まったら早速行動に移しましょう。ビジネススキルを身につけるための具体的な方法をご紹介します。

身につけたいスキルが決まったら早速行動に移しましょう。ビジネススキルを身につけるための具体的な方法をご紹介します。

できている人をモデルにする

社内外問わず、身近にいる「仕事ができる人」をモデルにする方法です。

自分から見て「こういう人になりたい」と思える人がいる場合、お手本にします。その人がどのようなスキルを持っているのか、どのような行動が優れているのか、観察して参考にし、まねてみることをおすすめします。

相手が上司や先輩なら、直接話を聞いたり、スキル習得について相談したりするのもおすすめです。

苦手なスキルを克服する

新たにスキルを身につけることも大切ですが、ビジネススキルの中でも苦手とするスキルを克服するのもスキルアップにつながります。

そのスキルが今後必要になる可能性が少しでもある場合、できるだけ早期に克服することをおすすめします。苦手意識を持ったままでいると不安材料となってしまい、スキルの活用が困難になります。

ビジネススキルは、磨くことで苦手意識を克服できます。少しずつでいいので、常にスキルの向上を心がけましょう。

資格を取得する

資格取得にチャレンジすることも、スキル習得に効果的です。

自身の業務特性に応じたテクニカルスキルを習得・向上させたい場合は、企業が推奨している資格や関連のある資格取得を目指しましょう。

また、ヒューマンスキルやコンセプチュアルスキルに関する民間資格もあるので、活用することをおすすめします。

自分に足りない要素や課題を明確化した上で、必要な資格を選びましょう。

研修・セミナー・勉強会に参加する

ビジネススキルを磨くために、研修やセミナー、勉強会などに参加するのも効果的な方法です。

自社で教育制度やOJT制度が整備されているなら積極的に利用しましょう。福利厚生の一つとして金銭的支援が受けられる場合もあります。

自社にない場合は、研修サービス会社が開催している講座を利用しましょう。最近ではオンラインで参加できるセミナーも充実しており、プロによる専門性の高い指導を手軽に受けられます。

ビジネス書で学ぶ

ビジネス書で学ぶ方法もあります。書籍は比較的安価で手に入るので、気軽に取り組めます。

ビジネス書を選ぶ際は、様々な書籍の中から自分が磨きたいテーマに沿ったものを選びましょう。通勤中の電車や隙間時間に読めるため、自分のペースで勉強できるのが特徴です。

読む時間すらも取れない人には、耳で聴いて勉強できるオーディオブック形式のビジネス書がおすすめです。

従業員のビジネススキルを向上させた事例

企業が、従業員のビジネススキル向上を目的として実施した、具体的な取り組み事例を紹介します。

企業が、従業員のビジネススキル向上を目的として実施した、具体的な取り組み事例を紹介します。

研修を受けた若手が成長し、管理職や海外拠点の責任者に昇進

株式会社黒田精機製作所では、若手社員の育成強化と組織風土の改善・ボトムアップを目指し、若手社員向けの研修を実施しました。

同社の研修では、受講者がリラックスして参加できる環境を整え、楽しみながら学べるアクティブ・ラーニング形式を採用しています。

その結果、研修を受けた社員が管理職や海外拠点の責任者に昇進し、新商品開発や評価制度の再策定など、会社の重要なプロジェクトで中心的な役割を果たすまでに成長 しました。

さらに、2022年より階層を超えた合同研修を導入し、上司と部下が共に学ぶ機会を設けることで、学んだ内容を現場で実践しやすい体制を構築したとのことです。

研修機会が少ない中間管理職の研修で、横の連携を強化

アサヒサンクリーン株式会社では、本社部門の中間管理職間の連携強化と、将来の幹部候補のビジネススキル向上を目的に管理職研修を実施。

研修では、事前課題として上司へのヒアリングをおこない、参加者が自身の役割や目標を再確認する機会を設けました。

経営体感ゲームなどの実践的なプログラムを通じ、「組織内のハブ」としての役割や「ミドルアップダウン」の重要性を認識したそうです。

結果として、参加者同士の横のつながりが強化 されたり、部下への期待を直接伝える機会が増加したりしたことによって、全体のコミュニケーション活性化に寄与しました。

ビジネススキルに関する研修はカケハシ スカイソリューションズ

採用・育成・定着を支援する様々なソリューションをワンストップで提供するケハシスカイソリューションズでは、ビジネススキルに関する社員研修も実施しています。

採用・育成・定着を支援する様々なソリューションをワンストップで提供するケハシスカイソリューションズでは、ビジネススキルに関する社員研修も実施しています。

「新入社員に初期教育をしたい」「離職を防止したい」「若手に視座を上げてほしい」「管理職のレベルを上げたい」など、企業が抱える様々な課題に沿った研修プログラムに対応。

「キャリアデザイン研修」では、仕事に慣れてなんとなく業務をこなしている若手社員に対してマインドセットをおこない、キャリアデザインを設計することを目的としています。

今後のキャリアについて、仕事だけでなく自分の人生を軸としたキャリア設計を促します。

研修終了後には、社員の行動変容を持続させるための取り組みとして、当日の受講内容と受講者の様子や育成ポイントを企業にフィードバック。その内容を元に、企業は自社での育成に役立てられます。

また、内定者を対象とした「ビジネススタンバイ研修」や、幹部層を対象にサウナの集中力・ひらめき力アップ効果を活用したユニークな「サウナ幹部研修」などプランは多岐に渡ります。

企業の抱える課題や要望をヒアリングした上で、より行動が変わるよう企業に合わせてプログラムをカスタマイズします。まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

ビジネススキルは、社会人として働く上で不可欠なスキルであり、スキルを磨くことは社員と企業の双方にメリットがあります。

ビジネススキルは、社会人として働く上で不可欠なスキルであり、スキルを磨くことは社員と企業の双方にメリットがあります。

しかし、ビジネススキルと一言で言っても種類は様々あり、階層や職種によって求められるスキルは異なります。

自社の研修をより効果的にするためにも、自社の人事課題や社員のスキルレベルに合わせた研修プログラムを実施することが大切です。

この記事でご紹介した内容を参考にして、社員のスキルアップを図りましょう。

おすすめの新入社員対象研修

開催中の無料セミナー

Z世代の特徴に合わせた研修コンテンツとは?

ユニークな新人研修の事例紹介セミナー

開催日時:

2025年5月14日(水)13:00-14:00

【速報】2025年4月入社 新入社員の「傾向と対策」

新人育成ポイントセミナー

開催日時:

2025年4月30日(水)11:00-11:30

2025年5月22日(木)13:00-13:30

組織づくりのプロが対応

貴社にとって最適な新人教育を導き出す相談会

開催日時:ご希望の日時で承ります

※ご予約後、担当より日程調整のご連絡を差し上げます

おすすめのお役立ち資料

すべて無料でダウンロードできます。

フォームに必要事項入力後、回答完了画面にてダウンロード可能です。

気になる資料があれば、ぜひご一読ください!

社員研修の他、各分野のお役立ちコラムを公開中

社員研修の知恵袋の他、新卒採用の知恵袋、中途採用の知恵袋、離職防止の知恵袋を運営しています。ぜひ合わせてご覧ください。

|

|

|

|

組織の力を最大化する育成のポイントガイドブック

組織の力を最大化する育成のポイントガイドブック

離職防止につなげるオンボーディング活用ガイドブック

離職防止につなげるオンボーディング活用ガイドブック

2024年新入社員意識調査まとめ

2024年新入社員意識調査まとめ