転職市場での中途採用に苦戦する企業が増えつつあります。

新卒採用の課題や解決策とは異なり、要因も企業によって違うため、自社ではどのような対策が必要なのか、悩む方もいるのではないでしょうか。

この記事では、中途採用が難しい理由や、失敗例と解決策、中途採用の成功事例などをご紹介します。自社の中途採用における課題解決のヒントとしてぜひ参考にしてください。

目次 [非表示]

中途採用が難しい理由とは?

中途採用は企業にとって即戦力を確保する重要な手段ですが、新卒採用とは異なり、特有の課題が存在します。

中途採用は企業にとって即戦力を確保する重要な手段ですが、新卒採用とは異なり、特有の課題が存在します。

採用市場の競争激化や求める人材の希少性など、企業が直面する難しさは多岐にわたるほか、複数の課題が絡み合うこともあり、単純ではありません。

ここからは、中途採用が難しいとされる主な6つの理由について解説します。

- 有効求人倍率が上昇している

- 企業の知名度に影響される

- 採用の時間・リソースが不足している

- 人材の見極めが困難

- 転職市場に即戦力の人材が出てこない

- 面接辞退・内定辞退が増加している

有効求人倍率が上昇している

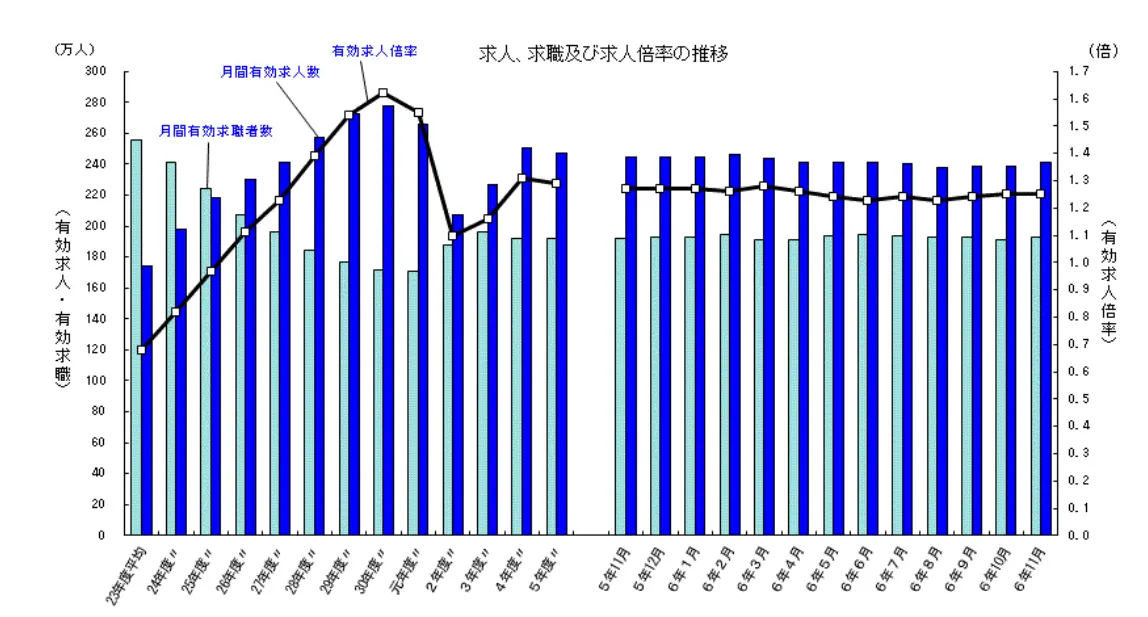

少子高齢化などによる生産年齢人口の減少で、有効求人倍率は高止まりの状態が続いています。

一時期は新型コロナウイルスの影響で求人・応募ともに減少しましたが、経済活動の回復とともに再び人手不足が深刻化し、現在も売り手市場の状態が続いています。 出典:厚生労働省『一般職業紹介状況(令和6年11月分)について』

出典:厚生労働省『一般職業紹介状況(令和6年11月分)について』

厚生労働省の調査によると、企業が必要とする人材数に対して求職者数が大幅に不足する状況が続いており、高齢者や女性の採用を積極的に進めてもなおこの問題の解消には至っていません。

その結果、どの業界でも採用が難しく、特に即戦力を求める転職市場では競争が一層厳しいものとなっています。

企業の知名度に影響される

中途採用では、企業の知名度が応募者数や採用成功率に大きな影響を与えます。

特に知名度が低い企業は、求職者の目に留まりにくく、信頼を得ることも難しいため、応募が集まりにくい傾向にあるのが実情です。

限られた予算や人材の中で採用活動を進めなければならず、「認知度向上のためのマーケティングや広報活動に手が回らない」という企業もあります。

さらに、求職者は複数の企業に応募するため、知名度の高い競合他社から内定を受けた場合、自社の選考や内定を辞退されるリスクも増加します。

そのため知名度が低めの企業は、自社の魅力や強みを明確に発信し、ターゲット層に効果的にアプローチする施策が不可欠です。

採用の時間・リソースが不足している

多くの中小企業では、採用専門の担当者を配置する余裕がなく、人事や総務などの担当者が通常業務と並行して採用業務を進めています。

そのため、採用活動に必要な時間やリソースが不足して、応募者への対応や選考スケジュールが後回しになり、結果として優秀な人材を逃してしまうケースも。

特に、採用を急ぐ必要がある場合には、書類選考で有能な人材を見落としたり、面接で十分な対応ができず入社後にミスマッチが生じたりするリスクが高まります。

リソース不足による採用の失敗を防ぐためには、採用活動の効率化や外部サービスの活用など、時間と人員を補う対策が必要です。

人材の見極めが困難

中途採用は新卒採用と比較して、適切な人材の見極めが困難です。

書類上で自社の要件に適しているように見える候補者でも、実際は求める経験やスキルが不足しているケースがあるためです。

職務経歴書と面接だけで実務能力を判断するのは限界があり、選考の精度を高めるには専門的なノウハウが求められます。

特に、欠員補充のような即戦力が必要となる求人では、時間をかけて厳選する余裕がなく、短期間で見極めなければなりません。

判断を誤れば、採用後のミスマッチや早期離職につながり、企業にとっては損失です。

この課題に対処するには、専門性や適応能力を十分に評価する仕組みや、選考プロセスの整備が重要です。

転職市場に即戦力の人材が出てこない

「即戦力となる経験者が転職市場にいない」という状況も、中途採用が難しい理由の1つです。

特に、専門性の高い職種、特定の業界経験が求められるポジション、マネジメント経験のある管理職などは、転職市場に登場する人材の数自体が限られており、企業が選べる候補者の幅が狭まります。

さらに、経験豊富な人材は重要な役割を担っていることが多いです。

「現在の職場で満足している」「スカウトやリファラル採用で転職する」といった理由から、一般的な転職市場には出てきません。

仮に転職市場に現れても、多くの企業がアプローチするため採用するのは難しく、手法の工夫が求められます。

面接辞退・内定辞退が増加している

応募数の獲得だけでなく、面接辞退や内定辞退が増加していることも、中途採用をより難化させています。

求職者の多くは複数社に応募しているため、オファーしても他社で選考が進んでいる、もしくは内定を取得している候補者は辞退するためです。

自社で選考中あるいは内定後に辞退されると、面接のための会議室の確保や担当者のスケジュール調整など、準備に費やした時間と労力が無駄となるほか、自社の採用プロセスにも影響を及ぼします。

近年は連絡なしに辞退される「ドタキャン」も増加しており、企業にとっては大きな打撃です。

辞退の理由は様々あるため、「自社がなぜ辞退されるのか」を理解して、対策を講じる必要があります。

中途採用で陥りやすい失敗例と解決策

中途採用は新卒採用とプロセスが異なり、失敗に終わるケースも見受けられます。

中途採用は新卒採用とプロセスが異なり、失敗に終わるケースも見受けられます。

企業側が求めるスキルや経験を持つ人材の採用が期待される一方で、実際には、採用後の早期離職や期待外れの結果が生じるなどトラブルになることもあり、事前の対策が不可欠です。

ここでは、中途採用で陥りやすい失敗例5つと、それぞれの解決策をご紹介します。

- 母集団を形成できない

- 採用スピードが遅い

- 競合他社と差別化できていない

- 入社後のミスマッチによる早期離職

- 入社後のフォロー不足

母集団を形成できない

中途採用活動において、求人を掲載しても応募者が集まらず、母集団を形成できないことは多くの企業が直面する課題です。

母集団が小さいと選考の選択肢が限られ、結果として採用の成功率が下がるだけでなく、適切な人材を見逃すリスクも高まります。

原因として考えられるのは、ターゲット層が曖昧な求人票や魅力を感じない募集内容などのほか、採用媒体の選定ミスや広告予算の不足も影響を及ぼします。

特にターゲット層へのリーチが不足している場合、自社の魅力を伝えきれないまま、競合他社に応募者が流れる可能性が高まります。

このような課題をクリアにするためには、以下の解決策が挙げられます。

解決策1:求人内容を具体的かつ正確にして魅力を高める

求人広告の露出が不十分だったり、採用条件や待遇などが不明確だったりすると、応募者数が集まりにくいため改善が必要です。

例えば、以下のような場合は、改善が必要です。

求める人物像が明確に示されていない

具体的なスキルや経験など、求める人物像が明確に示されていないと、応募者は自身の適性を判断しづらくなります。募集職種の具体的な業務内容や採用基準など、実際に働く姿がイメージできる求人内容にしましょう。

自社のビジョンや事業内容が明示されていない

自社のPRとなるビジョンや事業内容、社風などを明示できていないと、応募者にとって魅力的な職場として映らず、興味が薄れてしまうこともあります。

働き方やキャリアパスなど、自社の魅力が伝わる情報を盛り込みましょう。

採用条件が厳しすぎる

採用条件が厳しすぎても、求職者に敬遠されます。

採用条件を他企業と比べ、厳しい場合は適正な水準に調整することも検討しましょう。

必須条件と希望条件を整理して明確化し、条件を緩和できる部分がないか検討するのも有効です。

解決策2:採用チャネルの選択を見直し、多様な手法を組み合わせる

ターゲットとなる人材層に情報が届かないことも、母集団を形成できない原因の一つです。

例えば、高度な専門スキルを持つ人材を求めているにもかかわらず、必要とする層に絞ってアプローチしづらいハローワークにしか求人情報を出していないといったケースが挙げられます。

専門性が高い求人サイトやSNSなど、候補者が利用している媒体に情報を掲載するほか、リファラル採用やアルムナイ採用も検討してみましょう。

採用スピードが遅い

採用プロセスの進行が遅れると、面接辞退や内定辞退が増え、貴重な採用機会を逃すリスクが高まります。

求職者は複数の企業に応募しているため、スピード感のある選考を求めており、競合他社に先を越されてしまう可能性もあります。

特に、優秀な人材は短期間で複数の企業からオファーを受けることが多く、迅速な意思決定が必要です。

また、書類選考や面接の日程調整が遅れることで、応募者のモチベーションが低下して、辞退につながることもあります。

そのため企業は採用スピードを重視して、効率的に候補者を評価・選考する体制を整えておくことが重要です。

解決策として、以下のような方法が有効です。

解決策1:提出物や面接を減らして採用スピードをアップする

従来の採用フローを見直して簡素化することで、応募者の負担を軽減しながら、選考プロセスをよりスムーズに進められます。

例えば、候補者が負担を感じやすい紙ベースの履歴書・職務経歴書を必須としている場合は、WEB上でも提出できるようにしてみましょう。

応募フォームを利用している場合でも、入力項目数が多すぎると応募者が入力途中で離脱してしまうため、質問・選択項目の数や並べ方に工夫が大切です。

また、筆記試験と面接を同日に実施する、面接回数を減らす代わりに人事担当者と現場担当が同時に面接をおこなうなど、応募者にオフィスへ来てもらう回数を減らしながら必要な情報を得る手法も検討してみましょう。

時間や場所に縛られない「オンライン面接」は、柔軟な日程調整が可能になるので、企業にも応募者にもメリットです。

解決策2:アウトソーシングなどを利用して選考プロセスを効率化する

採用業務の一部をアウトソーシングすることも、選考プロセスの効率化を図るために有効な手段です。

書類選考や応募者対応などのルーチンワークを外部に委託することで、社内の採用担当者は面接や最終選考に専念できるようになり、より戦略的な判断を下しやすくなります。

さらに、外部の採用支援サービスを利用することで、応募者の適性を適切に評価するためのツールや専門的なノウハウが得られます。

例えば技術職の求人をおこなうときに、専門性の高い求人サイトを利用することで、特定のスキルや経験を持つ候補者をターゲットにした選考がしやすくなり、必要な人材をより早く、かつ的確に見つけ出すことが可能。

サービスによっては、採用を効率化するツールや専門家のサポートなどを活用できるため、採用業務をさらにスムーズに進められます。

競合他社と差別化できていない

求人内容が他社と似ている場合、候補者は「どの会社を選んでも同じ」と感じ、応募意欲が低下してしまいます。

特に、給与や福利厚生などの条件が競合他社とほぼ同じであれば、応募者にとっては自社の魅力が感じにくく、結果として他社に流れてしまう可能性が高くなります。

給与や福利厚生だけでなく、仕事内容やキャリアパス、企業文化といった独自の要素も候補者の関心を引く重要なポイントです。

他社との差別化を図るためには、まず自社の強みを明確にすることが大切です。

例えば、独自の企業文化や働きやすい環境があること、キャリアアップの機会が多いことなどを積極的にアピールすることが挙げられます。

また、働き方の柔軟性や育児支援、研修制度など、求職者が特に重要視する要素を具体的に伝えることも効果的です。

媒体によってはインタビュー動画や社員の声を紹介することができるため、実際の社内の雰囲気や仕事の流れを知ってもらいたい場合は、利用を検討することをおすすめします。

競合と差別化できる要素を強調し、求職者に「この会社で働きたい」と思わせることが大切です。

解決策1:自社の強みやユニークなポイントを明確にし、アピールする

競合他社と差別化を図るためには、自社の独自性を強調することも1つのポイントです。

例として自社の強みを明確に伝えるために、働きやすい環境を提供している場合は、フレックスタイム制度やリモートワークの導入など、具体的な取り組みを強調します。

特に、働き方の柔軟性やワークライフバランスを重視する求職者に向けては、こうした情報が大きな魅力となります。

さらに、企業のビジョンや文化をしっかりと伝えることも重要です。

自社がどのような社会的価値を提供しているのか、また、どのような価値観を大切にしているのかを明確にすることで、求職者に対して企業の魅力を伝えられます。

例えば、環境への配慮や社会貢献活動に積極的な企業の場合、その取り組みを具体的に説明することで、同じ価値観を持つ求職者を引き寄せられます。

自社ならではのポイントを明確にし、その魅力を効果的にアピールすることによって、競合他社との差別化ができ、求職者の関心を引くことができます。

解決策2:求職者にとって魅力的な求人にする

求職者が魅力を感じる求人を作成するためには、給与や福利厚生に加えて、仕事を通じて得られる成長機会や仕事環境をしっかりと伝えることも大切です。

求職者は金銭的な条件に加え、仕事のやりがいやキャリアアップの機会を求める傾向にあり、スキル向上をサポートする研修プログラムや、自己成長を促進するキャリアパスがあるかも重要視しています。

例えば、自己成長を重視する求職者にとっては資格取得支援や定期的な社員研修、メンター制度などを提供する企業が魅力的に映ります。

また、働きがいのある環境をアピールすることも求人作成には欠かせません。

まずは求職者にとって社内のチームワークや社内文化などが重要な要素であることを理解しましょう。

そして、求人内容ではそれらの魅力的なポイントを具体的に示すことが大切です。あいまいな表現は避けつつ、求職者が採用後の姿をイメージできるような情報を盛り込みましょう。

入社後のミスマッチによる早期離職

事前に十分な説明がされていない場合や、企業の求める人材と候補者の間にズレがある場合、入社後のミスマッチが発生しやすくなります。

例えば、求人票に記載されていない業務内容や労働条件、残業などがあり、入社後のギャップが原因で早期退職してしまう人もいます。

結果として企業は再度採用活動をおこなわなければならず、時間とコストに無駄が生じてしまいます。

それを防ぐためには、入社後ではなく採用プロセスの初期段階に、入社後のミスマッチを防ぐ施策を盛り込みます。

入社後のことも考慮した採用フローを構築するためには、他部門と相談する、面接の際に職場見学の機会を設けるなど、求める人材に応じた対策を検討しましょう。

解決策1:選考基準を明文化して社内で共有する

採用プロセスでのミスマッチを防ぐには、選考基準を明文化し、社内で一貫した方針を共有することが重要です。

選考基準があいまいだと、入社後に候補者と企業との間に認識のズレが生じてミスマッチの原因となります。

現場責任者や経営陣とも連携を取り、採用の方向性を統一しましょう。

そのためには、候補者の評価基準・選考基準を明確にし、面接時に使用する質問リストを準備するなどの方法が有効です。

こうした取り組みは、採用担当者間での基準の統一を図れるだけでなく、現場担当者や経営層と確認・共有することによって、より精度の高い採用の実現につながります。

解決策2:採用ターゲットを明確にする

入社後のギャップを防ぐには、必要なスキルや経験に加え、求める人物像や価値観を明確にし、それに基づいて評価をおこなうことも必要です。

ターゲットがしっかり定まっていないと、求める人物に自社の求人情報が届かない、現状とは異なる情報を掲載して期待する人材からの応募がないなど、採用の効率が悪くなってしまうことがあります。

具体的なターゲット像を明確にして社内で共有したうえで、採用フローを作成しましょう。

さらに、応募者が集まっても希望する人材が得られない場合は、採用ターゲットや選考基準を見直すことも検討しましょう。

例えば、特定のスキルに限定せず、企業文化に合った価値観を持つ候補者をターゲットにすることで、ミスマッチを防ぎ、長期的に活躍できる人材の採用につながります。

入社後のフォロー不足

入社後のフォロー不足も、早期離職のリスクを高める要因の1つです。

中途採用者は即戦力として期待される一方で、新卒入社と異なり集合研修などが実施されないため、業務の進め方や社内文化に馴染めず孤立してしまうケースがあるためです。

入社直後に人間関係など精神的な負担が生じてしまうと、成果を出すより前に離職してしまう場合もあるため、入社後の定着も含めた採用計画とフォロー体制を検討しておきましょう。

解決策1:オンボーディングプログラムを充実させる

中途採用者が入社後スムーズに業務に取り組めるよう、専用のオンボーディングプログラムを設けましょう。

具体的には、入社直後のオリエンテーションで業務内容や社内のルールを詳細に説明するほか、定期的に進捗を確認する仕組みを整備します。

また、採用担当者や現場の上長がフォローアップ面談を実施することで、業務上の悩みや課題を早期に解決し、心理的な負担を軽減できます。

さらに、必要に応じてトレーニングやスキルアップのための研修を提供し、中途採用者が自身の能力を発揮しやすい環境を整えるのもおすすめです。

定着を目指すうえで重要なのは、採用後も継続的に支援し、業務や人間関係において孤立させないよう配慮することです。

解決策2:メンター制度や社内コミュニケーションを促進する

中途採用者が職場に早く馴染めるよう、メンター制度やブラザー・シスター制度(エルダー制度)などを導入するのも効果的です。

経験豊富な先輩社員をメンターなどとして割り当てることで、業務に関する具体的なアドバイスや日常的な相談がしやすくなります。

また、定期的なコミュニケーションを通じて、中途採用者が不安を感じた際は早期に対応することが可能です。

さらに、チーム全体のコミュニケーションを促進する施策も重要です。

例えば、勉強会やスキルシェアリングセッション、小規模なプロジェクトなどを設ければ、共同作業を通じて信頼関係を構築する効果が期待できます。

ランチミーティングや懇親会など非公式な場を設けて、リラックスした雰囲気で交流を深められる機会を作るのもおすすめです。

中途採用者が入社後も安心して働ける環境を整備しておくことが、採用の成功へとつながります。

難しい中途採用における成功事例

中途採用は、即戦力を求める企業にとって重要なプロセスである一方で、多くの課題を伴う難しい取り組みでもあります。

中途採用は、即戦力を求める企業にとって重要なプロセスである一方で、多くの課題を伴う難しい取り組みでもあります。

しかし、適切な戦略や方法を取り入れれば、成功に結びつけることができます。

ここでは、3つの成功事例をご紹介します。

各企業が抱える課題をどのように克服したのか、参考にしてみてください。

書類選考は外部に委託、面接に集中して候補者を厳選

業務の特性上、手先の器用さや細やかな作業が求められるA社では、履歴書や職務経歴書だけでは候補者の適性を判断するのが難しく、見極めに手間がかかっていました。

この企業は、専任の採用担当者を配置できないことも重なり、採用効率が低下しているのも課題だったそうです。

そこで同社は、採用プロセスの一部をアウトソーシングすることを選択。

具体的には、書類選考や応募者対応などを専門業者に委託し、社内では面接に集中できる体制を構築しました。

求人広告で画像と文章の両方で自社の魅力をアピールしたことも功を奏し、90件以上の応募が集まった中から、厳選された1名の採用に成功しました。

この企業は、採用プロセスの中でも特に時間がかかる部分をアウトソーシングしたことから、企業が面接や最終判断などの重要な部分だけに専念できました。結果として、効率的かつ適切な人材の採用ができ、成功につながりました。

事例のより詳細な内容は「アウトソーシングを活用し見極めに注力、1名の厳選採用に成功!」にて解説していますので、あわせてご覧ください。

求人媒体を変えたことで、マッチする人材からの応募が増加

埼玉県にあるB社では、長年ハローワークを利用して採用活動をおこなっていました。

しかし、20代の若手人材を採用したくても応募がなく、応募者がいても希望する年齢層に該当しないといった課題を抱えていました。

東京が通勤圏という立地のため近隣の求職者は東京の企業へと流れやすく、加えて20代は売り手市場ということもあり、同社はハローワークから求人サイトの活用へと採用手法を変更しました。

これにより、20代を中心としたターゲット層へのリーチができるようになり、応募者数は20代を含む30名超へと増加。希望する人材の採用に成功しました。

この事例は、採用活動における情報発信の方法や媒体の選定が、ターゲット層へのアプローチに大きく影響することを示しています。適切な採用手法の選択により、効率的かつ質の高い人材確保が可能であると証明された成功例です。

事例のより詳細な内容は「20代からの応募0件が10件に!20代含む2名の採用に成功」にて解説していますので、あわせてご覧ください。

人材紹介から求人広告に切り替えて採用コストを削減

こちらは採用コストの高騰に悩んでいたC社が、人材紹介から求人広告への切り替えによって、コスト削減と採用効率化に成功した事例です。

同社では、従来人材紹介を利用して採用活動をおこなっていました。

人材紹介は初期費用がかからない成果報酬型である一方で、採用1件あたりの費用が高額になるという課題がありました。

採用人数が増えるほど費用負担が大きく、年々採用コストが膨れ上がっていたそうです。

そこで、同社は求人広告の利用を開始。

初期費用こそ必要であるものの、多くの求職者に情報を届けられるメリットを活かしました。

その結果、年間で300名以上の応募者を獲得。質の高い人材を確保しながら、採用コストを大幅に削減することに成功しました。

この成功例は、採用手法を見直し、自社のニーズに合った媒体を選ぶことで、コストパフォーマンスを向上させながら安定した人材確保が可能であることを示しています。

事例のより詳細な内容は「採用コストを半分に削減しつつ、300名の応募を獲得!」にて解説していますので、あわせてご覧ください。

まとめ

中途採用は即戦力を必要とする場合に多く、短時間で人材を見極めなければなりません。

中途採用は即戦力を必要とする場合に多く、短時間で人材を見極めなければなりません。

しかし、転職市場の状況や企業の知名度、採用リソースなど、様々な要因が複雑に絡み合い、新卒採用よりも難しいのが実情です。

中途採用ならではの課題を正しく理解して、適切な対策を講じることで、効果的な採用活動の実現が可能となります。

採用・育成・定着を支援する様々なソリューションをワンストップで提供する「カケハシ スカイソリューションズ」では、これまでのべ12,000社の中途採用支援を通して培った採用ノウハウを駆使し、応募数を最大化する求人サイト、プランをご提案してます。

採用代行サービスや、入社した社員の定着を促す施策まで幅広く支援しておりますので、中途採用に関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。

自社の状況を客観的に分析し、採用プロセスの見直しや外部のサポートなども検討して、中途採用の成功率を高めていきましょう。

開催中の無料セミナー

貴社の採用要件、時代錯誤かも…!

ここを直せば応募が来る、求人票の見直しセミナー

開催日時:

2025年5月14日(水)11:00-11:30

まだ無駄なコストを払いますか?

キャリア採用のコストを見直し、賢く採用する方法

開催日時:

2025年4月24日(木)10:00-10:30

2025年5月20日(火)10:00-10:30

転職フェアへの出展を検討中の企業様限定

貴社は出るべき?出ないべき?

転職フェアで採用がうまくいく企業の共通点

開催日時:

2025年4月25日(金)10:00-10:30

2025年5月27日(火)10:00-10:30

おすすめのお役立ち資料

中途採用の他、各分野のお役立ちコラムを公開中

中途採用の知恵袋の他、新卒採用の知恵袋、社員研修の知恵袋、離職防止の知恵袋を運営しています。ぜひ合わせてご覧ください。

|

|

|

|

ざんねんな求人票図鑑

ざんねんな求人票図鑑

中途採用を成功させる課題解決ガイドブック

中途採用を成功させる課題解決ガイドブック

6つの主要転職サイトの特徴・違いが一目でわかる比較表

6つの主要転職サイトの特徴・違いが一目でわかる比較表