採用手法が多様化する中途採用において、ダイレクトリクルーティングという採用手法が広まってきています。

中途採用にはどのような採用方法があるのかについてまず知りたい方は以下の記事からお読みください。

なぜダイレクトリクルーティングという採用手法が選ばれているのでしょうか。

本記事では中途採用でダイレクトリクルーティングを活用することで得られるメリットやデメリットについてお伝えしていきます。

新たな採用手法としてダイレクトリクルーティングの導入を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次 [非表示]

ダイレクトリクルーティングとは何か?

ダイレクトリクルーティングとは、企業が求める人材へ直接アプローチする採用手法のこと。

ダイレクトリクルーティングとは、企業が求める人材へ直接アプローチする採用手法のこと。

アメリカで一般的な採用手法である「ダイレクトソーシング」とほぼ同義で使われています。

従来の求人メディアへの掲載や人材紹介会社に依頼して待つ採用手法とは異なり、ダイレクトリクルーティングは企業が人材を主体的かつ能動的に探して採用をおこなう「攻め」の採用と言われています。

ダイレクトリクルーティングが注目を集めている背景

少子高齢化による労働人口の減少や、働き方に対する価値観の変化など、近年では人材の獲得が難しく、競争が激化しています。

優秀な人材を採用するためには、転職を検討している顕在層のみならず、転職潜在層へのアプローチが不可欠であり、転職潜在層にもアプローチできるダイレクトリクルーティングが注目を集めています。

売り手市場の今、求人メディアへの掲載だけでは応募が集まらず、企業は様々な採用手法の中から「攻め」の採用にシフトしつつあります。

中途採用に限らず、最近では新卒採用にもダイレクトリクルーティングを活用する企業も増えています。

ダイレクトリクルーティングとその他の採用手法の違い

ダイレクトリクルーティングは、求人媒体・人材紹介よりも企業が求める人材に直接アピールできます。

これまで、求職者からの応募を待つだけだった従来の採用手法とは違い、理想の人材を探すプロセスから始まるのが特徴。

転職サービスに限らず、人材データベースやSNS、就職イベントなど様々な機会を利用します。

また、ダイレクトリクルーティングと同様に、求職者に直接的なアプローチする採用手法として、スカウトやソーシャルリクルーティングも挙げられます。

以下の表で、それぞれの特徴を比較していますので、参考にしてください。

| 採用手法 | マッチング度 | 母集団 | 費用 | 工数 |

| ダイレクト リクルーティング |

◎ | ◯ | ◯ | △ |

| 求人媒体 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |

| 人材紹介 | ◯ | △ | △ | ◎ |

| スカウト | △ | ◎ | ○ | ○ |

| ソーシャル リクルーティング |

◎ | △ | ◎ | △ |

求人媒体との特徴の違い

「求人媒体」は転職求人媒体に自社の求人情報を掲載し、求職者からの応募を集める方法です。

求人媒体は、ダイレクトリクルーティングよりも母集団を形成しやすいのがメリットである一方、不特定多数をターゲットにするためマッチング精度は低い傾向にあります。

求人媒体には、新聞の折り込みチラシや地域の求人情報誌も含まれるため、大人数の採用やエリアを限定した求人募集の際には求人媒体が向いていると言えます。

自社が求めるターゲット人材をピンポイントで採用したい場合は、ダイレクトリクルーティングがおすすめです。

人材紹介との特徴の違い

「人材紹介」は自社が求める人材を人材紹介会社から紹介してもらい採用する方法です。

自社に代わって人材紹介会社が自社に合う人材を探してくれるため、ダイレクトリクルーティング同様マッチング精度は高い傾向にあります。

しかし、成功報酬型が一般的な人材紹介は、採用した人材の年収の35~40%が費用相場となっており、他の採用手法よりも割高になる可能性があります。

人材紹介よりも費用を抑えたい場合には、ダイレクトリクルーティングがおすすめです。

スカウトとの特徴の違い

スカウトとダイレクトリクルーティングは、どちらも求職者に直接的なアプローチをおこなう手法ですが、その特徴には違いがあります。

スカウトは、リクルートサイトに登録された求職者の中から、自社の求人条件に大まかに一致する人材を抽出し、スカウトメールを一斉送信します。

不特定多数の応募者を対象としており、採用活動における母集団形成を重視しています。

ダイレクトリクルーティングは、スカウトの手法の一つですが、より求職者個人のスキルや経験に注目し、個別にアプローチすることが特徴です。

中途採用や少数精鋭の人材を必要とする場合に加え、新卒採用でも導入する企業が増えています。

ソーシャルリクルーティングとの特徴の違い

ダイレクトリクルーティングは、使用するツールに関わらず、求職者に個別にアプローチする採用手法です。

一方、ソーシャルリクルーティングとは、ダイレクトリクルーティングのうち、X(旧:Twitter)やインスタグラムなどのSNSを活用して自社の魅力を発信し、求職者に直接アプローチする採用手法を指します。

SNSのダイレクトメールやチャット機能などを通じて求職者と信頼関係を構築できる点や、ライブ配信などによって広く企業の情報を共有できる点が特徴です。

自社が必要とする人材や採用活動の課題に応じて、適切な手法を検討し、効率的な採用活動を進めましょう。

ダイレクトリクルーティングが向いている企業の特徴

採用を成功させるためには、様々な採用手法の中から、自社に合ったものを選ぶ必要があります。

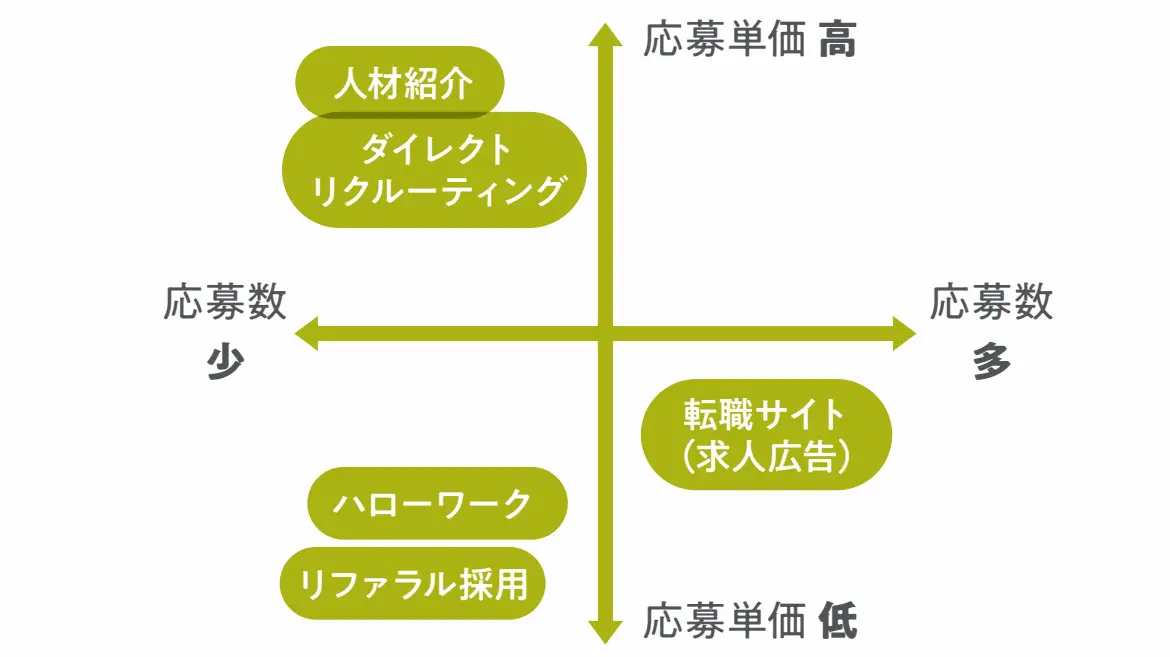

採用手法ごとの特徴を以下図にまとめましたのでぜひ参考にしてみてください。

ダイレクトリクルーティングが向いているのは以下のような企業です。

- 専門性の高い職種の求人募集をしたい企業

- 自社の採用力を高めたい企業

エンジニアやデザイナーなど、専門性の高いスキルを持つ人材は転職市場に少なく、従来の採用手法による募集では出会えないケースが多いと言えます。

また、応募があったとしても、自社の求める人材と異なる場合も少なくありません。

そのため、専門性の高い職種の求人募集をしたい企業の場合、ダイレクトリクルーティングの活用をおすすめします。

転職顕在層から転職潜在層まで、自社の求める人材要件に当てはまる人材に直接アプローチできます。

また、ダイレクトリクルーティングでは採用の全工程を自社でおこなうため「自社で採用ノウハウを蓄積したい」「採用力を強化したい」企業に向いている手法です。

ダイレクトリクルーティングを実施する流れ

ダイレクトリクルーティングは、以下の流れが一般的です。

- データベース上で求める人材を探す

- 対象者へスカウトメールを送る

- 対象者がスカウト(面談や選考への参加)を承諾する

- 選考や面談に進み、採用合否を決める

各ダイレクトリクルーティングサービスに登録した人材に対して、企業がアプローチをおこなって直接やり取りします。

そのため、自社の求める理想の人材を獲得しやすいと言えます。

ダイレクトリクルーティングを導入するメリット

中途採用の手法と聞いてまず思い浮かぶのは求人広告への掲載や人材紹介、ハローワークの利用といったところでしょうか。

中途採用の手法と聞いてまず思い浮かぶのは求人広告への掲載や人材紹介、ハローワークの利用といったところでしょうか。

これらはいずれも求職者からの応募を企業が待つというスタイルの採用手法です。

待ちの採用手法、あるいはエントリー型の採用手法と言われています。

一方でダイレクトリクルーティングは企業側が人材データベースの中から求める人材を探し出し直接アプローチを仕掛けていく採用手法のことを指します。

前述の採用手法と対比して攻めの採用手法、オファー型の採用手法といれています。

中途採用でダイレクトリクルーティングをおこなうメリットは4つあります。

- 費用が安い

- 応募者全員が採用ターゲット

- 採用ターゲットの設定が適切かどうかの判断材料が得られる

- 自社に採用ノウハウを蓄積できる

1.費用が安い

ダイレクトリクルーティングを利用するメリットとしてまずあげられるのが採用コストの低さです。

どのサービスを利用するかによって費用はかわってきますが、求人広告や人材紹介と比べれば比較的採用コストが削減できる可能性が高いといえます。

一部のサービスでは初期費用やデータベースの月額利用料がかかるサービスもありますが、求人広告の掲載料金と比較すると安価なサービスが多いです。

なかには初期費用はかからず採用が成功した時点で費用が発生する成功報酬型のサービスもあります。

その場合も発生する費用の多くは、人材紹介への紹介手数料よりも低く設定されています。

こうした理由から、ダイレクトリクルーティングは比較的低コストで採用活動をおこなうことができる採用手法といえます。

2.応募者全員が採用ターゲット

ダイレクトリクルーティングを利用する最大のメリットといっても過言ではないのが、応募者全員が採用ターゲットであるということ。

ハローワークや求人広告の場合、いくら打ち出しを工夫しても採用ターゲット以外からの応募が来ることもあります。

人材紹介であれば紹介会社の方でスクリーニングをした上で紹介してくれるので、ターゲット以外からの応募は少ないかもしれませんが一つ注意したい点があります。

それは紹介会社のクライアントが一つではないということです。

ターゲットとなるような優秀な人材を欲する企業は数多あります。

よほど年収が高いなど、人材紹介会社側のメリットが大きいというわけでもなければ、ターゲットとなる人材全員を必ずしも紹介してくれるわけではないということです。

その点、ダイレクトリクルーティングであれば自ら人材データベースを閲覧でき、その中で自社が求める人材にだけアプローチをかけて応募へと導くことができます。

ターゲット以外からの応募もなければ、ターゲットとなる人材に対してアプローチできないという機会損失も防ぐことができます。

3.採用ターゲットの設定が適切かどうかの判断材料が得られる

ダイレクトリクルーティングをおこなうことは、企業が適切なターゲット設定をおこなえているかを判断する材料になります。

そもそも採用ターゲットとは欲しい人材だと思われていませんか?

それだけでは足りません。

採用ターゲットとは欲しい人材であり、かつ貴社に魅力を感じる人材のことを指します。

自社の求める要望をあれもこれも、と詰め込むことは構いません。

しかし、その場合にはその人材が貴社に入社するメリットも合わせて客観的に考えなくてはいけません。

例えばエンジニアを募集したい企業の場合で、以下のような採用条件を想定していたとします。

- 35歳以下

- 開発経験5年以上

- PM、PL経験あり

- 10人以上のマネジメント経験あり

このとき、入社後に提示できる年収の上限が400万円だったとしましょう。

果たしてこの条件で応募が来るでしょうか。

無理、とは言い切れませんがなかなか難しいのではないでしょうか。

おそらく上記条件を満たすエンジニアであれば、すでに提示額以上の年収を得ている可能性が高いでしょう。

優秀な人材であればあるほど、引く手あまたであることを忘れてはいけません。

ダイレクトリクルーティングの場合、誰に対してどのような文面を送り、どのような反応があったかを細かく把握することができます。

いくらアプローチを仕掛けても反応がない、という場合には、ターゲット設定が適切ではない可能性があります。

あるいはターゲット設定としては間違っていないけれど、メリットを伝えきれていないのかもしれません。

ターゲットの見直しや、アプローチ内容の見直しが採用成功に不可欠となるため、必然的に適切な採用ターゲットや打ち出し方法がみえてくるようになります。

こうしてPDCAをまわすことは、採用力の向上につながります。

他の採用手法においても活きる力が身につくことはダイレクトリクルーティングの隠れた魅力と言えます。

4.自社に採用ノウハウを蓄積できる

ダイレクトリクルーティングは、ほぼすべての採用プロセスを自社でおこなう必要があるため採用ノウハウを蓄積しやすく、自社の採用力を向上できる手法と言えます。

求人媒体や人材紹介会社など第三者を介さずに直接求職者へアプローチする必要があり、人材の見極めや分析、アピール方法などを自社で試行錯誤することが大切です。

また、企業が直接採用活動に従事するため、採用における課題が見えやすくなるのもメリットの一つです。

採用の費用対効果や採用できなかった原因など採用活動の分析ができるため、結果として企業の採用担当者のスキル向上にもつながります。

ダイレクトリクルーティングを導入するデメリット

ダイレクトリクルーティングをおこなうデメリットは以下の2つがあげられます。

ダイレクトリクルーティングをおこなうデメリットは以下の2つがあげられます。

- 業務負担が増える

- 採用成功に至るまで時間がかかる可能性がある

1.業務負担が増える

ダイレクトリクルーティングの場合、人材データベースの中から自社に合うターゲットを見つけ出し、そのターゲットが応募したくなるようなアプローチを仕掛ける必要があります。

自社の求める条件に該当する人材に絞り込んで定型文のメールを送るだけでは、あまり効果は見込めません。

それぞれの登録内容をみて、その人材のどこに惹かれてオファーを出しているのか、自社に入社することで求職者側にどんなメリットがあるのかなど、求職者が応募したくなるような工夫をほどこす必要があります。

決して工数なく採用できる手法ではないということは理解しておいた方がよいでしょう。

2.採用成功に至るまで時間がかかる可能性がある

ダイレクトリクルーティングサービスに登録している会員は、企業からのオファーではじめてその企業を認知するケースも十分考えられます。

こうしたターゲットに対して転職の動機付けや企業への興味喚起、面接への動員、入社の意思決定までをおこなうことになるので、一朝一夕では良い結果は出ないと思っていた方が無難です。

これまでダイレクトリクルーティングをおこなったことがなく、ノウハウがない状況で取り組む場合には、長期スパンを覚悟で臨む必要があるかもしれません。

ダイレクトリクルーティングにかかる費用

ダイレクトリクルーティングの費用はサービスやプランによって様々ですが、料金体系は「先行投資型」と「成果報酬型」の2種類に大別されます。

ダイレクトリクルーティングの費用はサービスやプランによって様々ですが、料金体系は「先行投資型」と「成果報酬型」の2種類に大別されます。

「先行投資型」は、人材のデータベース利用料を月額・年額など、一定期間費用が発生する料金体系です。

何人採用しても一定の料金で利用できるため、定期的かつ複数人の採用をおこないたい企業におすすめです。

「成果報酬型」は、応募数や採用数に応じて料金が発生するシステムで、候補者の職種や勤務地などによって料金が定められている場合がほとんどです。

スカウトした候補者が内定承諾しない限り費用は発生しないため、費用の損失リスクがありませんが、その分割高になる可能性があります。

ダイレクトリクルーティングサービスの費用相場

一般的なダイレクトリクルーティングサービスの費用相場について以下でご紹介します。

| 料金体系 | 費用相場 | |

| 先行投資型 | 80~330万円(3カ月~1年) | |

| 成功報酬型 | 報酬額 | 新卒採用:30~50万円/人 中途採用:年収の15%程度 |

| 初期費用 | 15~30万円 | |

例えば、成功報酬型の場合、年収700万円の求職者を1人中途採用すると、初期費用15万円を合わせて総額で120万円程度かかります。

先行投資型の場合、3カ月以内で1人採用できれば80万円程度となり、2人採用できれば1人あたり40万円で採用できます。

しかし、1人も採用できなかった場合、80万円が費用損失に。

できるだけ採用コストを抑えるためには、自社の採用計画に適したプランを選択する必要があります。

ダイレクトリクルーティングの成功ポイント

ダイレクトリクルーティングを成功させるためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか。

ダイレクトリクルーティングを成功させるためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか。

ダイレクトリクルーティングを始める際のポイントについてご紹介します。

- 採用課題を明確にする

- 要件を細かく設定しすぎない

- 長期的な視野でおこなう

- 専任者を決定する

- 全社の協力を仰ぐ

採用課題を明確にする

まず始めに、自社における採用課題を明確にしましょう。

その課題解決に、ダイレクトリクルーティングが適切であるかどうかを確認します。

例えば、「求人媒体から応募は集まるが、自社の求める人材がいない」場合など、マッチング精度に課題がある際にはダイレクトリクルーティングが適していると言えます。

しかし、「マッチング精度に課題はなく、採用人数を増やしたい」場合は、他の採用手法の方が効率的な場合が考えられます。

要件を細かく設定しすぎない

ダイレクトリクルーティングの人材選定において、要件を細かく設定しすぎないよう注意が必要です。

優秀な人材を追い求めるあまり要件を設定しすぎてしまうことで、「書面上は要件に当てはまらないものの、企業の求める人物像にマッチする人材」を取り逃がしてしまいます。

アプローチできる候補者の数も減ってしまうため、要件の項目は優先順位をつけるなどして最低限に留め、間口を広げた母集団形成を図りましょう。

長期的な視野でおこなう

ダイレクトリクルーティングでは、転職潜在層もターゲットとするため長期的な視野を持つことが肝要です。

今すぐほしい人材だからと返事を急かすことはせず、焦らずコツコツと長期的かつ継続的にコミュニケーションをとり、まずは信頼関係の構築から目指しましょう。

候補者が転職を検討し始めたタイミングを見計らってアプローチするのがポイントです。

専任者を決定する

ダイレクトリクルーティングを始める際には、専任者を決めましょう。

スカウトする人材の選定からスカウトメールの作成・送信、面談の調整・実施など、他の採用手法と比べてダイレクトリクルーティングは担当者の業務工数が増えるのが特徴です。

一人ひとりの応募者に丁寧に対応するためにも、専任の担当者は不可欠と言えます。

全社の協力を仰ぐ

転職潜在層にもアプローチするダイレクトリクルーティングでは、求職者を自社に惹きつける必要があるため経営者を含む全社で協力しておこなうことが重要です。

自社の熱意を求職者に伝えるためにも、活躍している社員や経営陣などの協力が求められます。

優秀な人材を採用するためにも、経営層が初回の面談から参加し自社の熱意を伝えることも効果的です。

スカウトメールについて

ダイレクトリクルーティングにおいて欠かせないスカウトメール。

ここでは作成のポイントや効果的な配信の時間帯についてご紹介します。

スカウトメール作成のポイント

スカウトメールを作成する際に押さえておきたいポイントは以下の3点です。

- ターゲットを明確にする

- 開きたくなるタイトル

- ターゲットに刺さる文面

まず、ターゲットとなる人材の年齢層や経験職種、希望職種などを定めておきます。

この時、人材の条件を絞りすぎないよう注意しましょう。

特に重要なメールタイトルは、特別感や親近感がある言葉を用いると、他社との差別化につながります。

求職者の名前を表示するなど、定型的でないタイトル設定をおこないましょう。

メール本文は、ターゲットとなる人材にとって自社が魅力的に思えるように作成することが肝心です。

ターゲットがどのような職場を求めているのかを推察し、悩みに寄り添い、自社に就職するメリットを分かりやすく提示することが重要です。

スカウトメールを送る時間帯

スカウトメールは送る時間帯によっても応募の効果が変わります。

特に早朝や深夜のスカウトメール配信は要注意。

非常識な印象を与えてしまい、「ブラック企業かもしれない」と求職者に不安を感じさせる恐れがあります。

おすすめの時間帯は以下になります。

- 8:00~9:00

- 11:00~15:00

- 17:00~19:00

8:00~9:00は通勤時間にスマートフォンでメールをチェックしているため、開封される可能性が高くなります。

また11:00~15:00のランチタイムの時間もおすすめ。

17:00~19:00は、仕事終わりにスカウトメールを確認する求職者も増えるため有効です。

職種によって効果的な配信時間帯に差異はありますが、求職者が業務で多忙な時間帯を避け、メールの確認がしやすい時間を押さえて送りましょう。

ダイレクトリクルーティングの導入事例

ダイレクトリクルーティングを導入・活用し、成功した企業の事例をご紹介します。

ダイレクトリクルーティングを導入・活用し、成功した企業の事例をご紹介します。

営業職の採用に活用

不動産業やリノベーション事業を展開しているA社では、営業職の採用に課題を抱えていたことから採用手法をダイレクトリクルーティングにシフトしました。

直接的なアプローチをおこなった結果、総応募数は増加し自社にマッチする人材の採用に成功。対個人のアプローチに専念したことが成功につながっています。

専門職(デザイナー)の採用に成功

広告事業や会員サービス事業などを展開する大手企業のB社では、デザイナー採用にダイレクトリクルーティングを活用。

デザイナーのポートフォリオを軸に候補者を絞り込み、自社と親和性の高い人材に直接アプローチして採用に成功しています。

このようにエントリーシートだけでは見極めが難しい職種では、ダイレクトリクルーティングが向いていると言えます。

新規事業責任者の採用に成功

食料品の販売や宅配をおこなうC社ではダイレクトリクルーティングを活用し、新規事業責任者の採用に成功。

経営者の視点で事業を推進できる人材や、会社の核となって活躍できるミドル世代の人材の採用には、直接求職者にアプローチできるダイレクトリクルーティングがマッチしていました。

従来の「待ち」の採用手法ではなかなか出会うことが難しいような人材に出会えることも、ダイレクトリクルーティングを利用するメリットと言えます。

まとめ

今回ダイレクトリクルーティングを導入するメリット、デメリットについてお伝えしましたが、売り手市場において優秀な人材を採用していくには、企業が採用力を向上させることが必要不可欠です。

今回ダイレクトリクルーティングを導入するメリット、デメリットについてお伝えしましたが、売り手市場において優秀な人材を採用していくには、企業が採用力を向上させることが必要不可欠です。

採用力の有無が、この厳しい市況感において採用が成功する会社とできない会社の二極化を進めていきます。

中途採用に取り組む企業であれば、採用力の向上が見込めるダイレクトリクルーティングの導入を検討されてみてはいかがでしょうか。

「ダイレクトリクルーティングについて、もう少し詳しく話を聞きたい。」

「自社だけではうまくできないかもしれないから、ノウハウを提供してほしい。」

そういったご要望があれば、ぜひお気軽に当社までご相談ください。

実際にダイレクトリクルーティングを導入され採用成功にいたった事例などを交えながらご説明することが可能です。ぜひお気軽にお問合せください。

開催中の無料セミナー

貴社の採用要件、時代錯誤かも…!

ここを直せば応募が来る、求人票の見直しセミナー

開催日時:

2025年4月16日(水)10:00-10:30

まだ無駄なコストを払いますか?

キャリア採用のコストを見直し、賢く採用する方法

開催日時:

2025年4月24日(木)10:00-10:30

転職フェアへの出展を検討中の企業様限定

貴社は出るべき?出ないべき?

転職フェアで採用がうまくいく企業の共通点

開催日時:

2025年4月25日(金)10:00-10:30

おすすめのお役立ち資料

中途採用の他、各分野のお役立ちコラムを公開中

中途採用の知恵袋の他、新卒採用の知恵袋、社員研修の知恵袋、離職防止の知恵袋を運営しています。ぜひ合わせてご覧ください。

|

|

|

|

ざんねんな求人票図鑑

ざんねんな求人票図鑑

中途採用を成功させる課題解決ガイドブック

中途採用を成功させる課題解決ガイドブック

6つの主要転職サイトの特徴・違いが一目でわかる比較表

6つの主要転職サイトの特徴・違いが一目でわかる比較表